SSDの寿命の目安はどれくらい?HDDより長い?

寿命を延ばすには

2023.11.01(WED)

2023.11.01(WED)

SSDには寿命があるといわれているため、不安を感じる人も少なくありません。実際のところ、SSDの寿命はどのくらいで、HDDと比べてどちらのほうがよいのでしょうか。そして、寿命を延ばすために、どんなことができるのでしょうか。SSDの寿命とSSDを使うにあたってすべきことを解説します。

目次

SSDの寿命の目安は10年以上!?

SSDの寿命は5年や10年といわれています。しかし実際には、10年以上も使い続けられるともいわれています。SSDの寿命はどれくらいあるのでしょうか。SSDの仕組みをとおして、SSDの本当の寿命について解説します。

SSDの寿命はよく5年、10年といわれているが、実際には10年以上も保つといわれている。SSDの仕組みをとおして、SSDの寿命について解説する。

SSDの仕組み

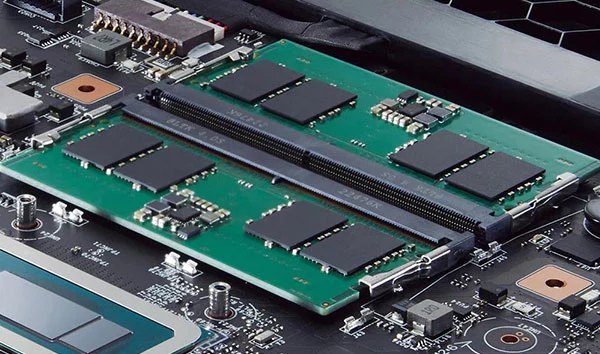

SSD(ソリッド・ステート・ドライブ)は、データを保存するストレージで、その特徴は「フラッシュメモリ」という半導体メモリを使用していることにあります。フラッシュメモリは電気的にデータを記録する方式になっており、電気信号の変化を利用してデータを保存しています。

HDDがディスクを回転させるなどの物理的な動作を行ってデータを記録しているのに対して、電気信号を利用するSSDは物理的な動作を行いません。そのため、データの読み書きが非常に高速で、また、衝撃に強く、音も静かです。

ただし、SSDで使用しているフラッシュメモリは、記録できる回数に上限があります。そのため、一定の書き込み回数に到達すると、故障していなくても寿命が来きます。

M.2

M.2はSSDの種類のひとつで、薄く細長い板状をしています。一般的なHDDとは接続方式が異なり、マザーボードにある専用スロットに差し込んで使用します。非常にコンパクトなため、ノートパソコンでもM.2 SSDとHDDの両方のストレージを搭載することが可能です。

M.2のSSDには複数の規格があり、なかでもMVMeはデータの転送速度が速いのが特徴です。ただし、M.2 SSDは高熱を発するものがあり、適切な冷却対策が必要になります。また、大容量のものは非常に高価です。

SATA

SATA(Serial ATA)はHDDや光学ドライブなどを接続するインターフェイスで、SSDも接続することが可能です。SATAは古い規格ということもあってMVMeと比べると速度が遅く、データの転送速度は最大で約600MB/sです。M.2 SSDのなかにはSATAを利用しているものがあり、その場合だとデータ転送速度は約600MB/sになります。

SATAに接続するSSDであれば、HDDと交換できるのがポイントです。古いパソコンであっても、SSDにすることで再び快適に使えるようになります。

ハードディスク(HDD)の仕組み

ハードディスクドライブ(HDD)は、内部の金属製のディスクに磁気的にデータを書き込んで情報を記録する仕組みになっています。ディスクに対して磁気ヘッドが移動しながら、データの読み書きを行います。HDDはコストパフォーマンスに優れているのが特徴です。同じ容量であれば、SSDよりHDDのほうが安く購入できます。

しかし、データのアクセスに物理的な動作をともなうため、時間の経過とともに部品が劣化していきます。HDDは物理的な衝撃や振動に弱く、その影響で磁気ヘッドがディスクに接触するとデータが読み取れなくなってしまうこともあります。こういったリスクがあることから、HDDは故障しやすいといわれています。

SSDは突然壊れるって本当?

SSDはいきなり故障することがある、といわれています。SSDが使用している半導体メモリには、一定回数の書き込みを行うとデータを記録できなくなる特徴があります。そのため、SSDがいきなり故障することはあります。

しかし、SSDがいきなり故障することは滅多になく、大量のデータを頻繁に書き込み、削除するような状況でなければ起こらないでしょう。

ただし、SSDが故障してしまうと、データの修復は困難です。精密機器ということもあって、故障したSSDからデータを修復するには専門業者に依頼する必要があります。こまめにバックアップを取るなどの対策が必要です。

SSDの寿命に影響するポイント

SSDの寿命に影響するポイントには「書き込み回数」「空き容量」「使用時間」「使用環境」があります。一定の書き込み回数を超えたり、空き容量が少なくなったりすると故障しやすくなります。長時間の使用や過酷な環境も寿命を縮めます。それぞれの故障要因について詳しく解説します。

書き込み回数

SSDの寿命に影響する要素のひとつに、書き込み回数があります。SSDがデータを記録する半導体メモリは、電気的にオン・オフを繰り返してデータを保存しています。しかしこのオン・オフの切り替える回数には、上限があるのです。この上限を超えるとメモリが壊れ、データを記録できなくなります。

しかし、いまのSSDはその上限が非常に高く、通常の使用範囲でその上限に到達することはまれです。そのため、書き込み回数が直接SSDの寿命を縮めることは少ないでしょう。ただし、書き込みの頻度が多い使い方をしているのであれば、注意が必要です。

SSDの空き容量

SSDの空き容量も、寿命に影響を与えます。空き容量が少なくなると、データの書き込みに必要なスペースが限られ、同じ領域に何度も書き込みが行われます。これにより、半導体モリの書き込み回数が増え、寿命が短くなるおそれがあるのです。SSDを長く使い続けるため、一定以上の空き容量を確保しましょう。

使用時間

SSDの寿命には、使用時間も大きく影響します。長時間にわたってSSDを使用すると、それだけ多くのデータの読み書きが行われるためです。長時間の利用はSSDのアクセス回数を増やし、半導体メモリの寿命を縮める要因になります。

長時間の連続使用は可能な限り避け、長期間使用しないときはパソコンの電源を切っておくことなどの対処も必要でしょう。通常の使用を超えて長期間動作させ続けるような使い方をする場合は、バックアップを定期に行ってデータを複製させるのもおすすめです。

使用環境

使用環境もSSDの寿命に大きく影響します。なぜなら、SSDは高温・多湿の環境に弱く、極端な環境ではその性能を十分に発揮できなくなるためです。高い温度は半導体メモリの劣化を早め、SSDの寿命を縮める可能性があります。

また、湿度が高い環境では結露により電子部品に悪影響を及ぼすおそれがあります。そのため、パソコンを設置する場所は、なるべく温度と湿度の変化が少ない、適度な通気性が確保された場所が理想的です。

SSDの寿命を延ばし、パフォーマンスを発揮できるように、パソコンの設定する場所は適切な温度や湿度を保てる場所にしましょう。

SSDとHDDの寿命を比較

SSDとHDDを比較すると、SSDの寿命のほうが長いといわれています。SSDは半導体メモリを使用したストレージで、物理的な影響をほとんど受けないためです。一方で、HDDは磁気ヘッドが高速回転するディスクの上を動き回り、データを読み書きします。この動作には時間経過とともに部品を劣化させ、その結果として寿命が短くなってしまうのです。

ただし、これはあくまで一般的な話で、使用環境や使用方法によって寿命は変わります。たとえば、大量のデータ書き込みを行うような業務用途では、書き込み回数が上限に達してSSDが先に故障することも考えられます。

しかし、パソコンを使用する用途が一般の範囲に収まるのであれば、SSDの寿命のほうが長いでしょう。したがって、寿命で見るとHDDがSSDよりも優れている要素はないといえます。

寿命が近づいたSSDの症状

パソコンの動作に異変を生じたとき、その原因のひとつとして寿命の近づいているSSDが考えられます。SSDはHDDより寿命が長いとはいえ、いつまでも使い続けられるわけではありません。次に紹介するような異常が見られたら、SSDの寿命が近づいているおそれがあります。早めに対処しましょう。

アクセスに時間がかかる

SSDはデータへのアクセスが速いのが特徴です。ところがアクセスに時間がかかるようになり、頻繁に待ち時間が生じるようになったら寿命が近づいているかもしれません。

たとえば、ファイルやフォルダを開くのに時間がかかったり、ソフトがなかなか起動しなったりといった現象が起こります。こういったことが起こる原因は、データを保存する半導体メモリが繰り返しの使用で劣化してしまい、スムーズにアクセスできなくなってしまうためです。

急にシャットダウンする、パソコンが起動しない

パソコンが急にシャットダウンしたり、起動しなくなったりすることもあり、これもSSDの寿命が近づいているあらわれと考えられます。こういった現象はSSDの半導体メモリが劣化し、Windowsのシステム関係のデータへ正常にアクセスできなくなったために起こっていると考えられます。

システム関係のデータを読み込めないと、突然シャットダウンしたりパソコンが起動しなくなったりすることがあるのです。こういった現象が頻繁に起こるようになったら、いずれSSDが完全に動作しなくなる事態が考えられます。

SSDが認識されなくなる

パソコンからSSDが認識されなくなるのも、SSDの寿命が近づいている兆候のひとつです。これはSSDの半導体メモリが劣化し、データの読み書きができなくなったことが原因です。半導体メモリはSSDがデータを保存している部分のことで、機能しなくなるとSSD全体が動作しなくなります。

結果としてパソコンはSSDを認識できず、SSDが存在しないかのようになってしまうのです。この状態になるとパソコンが起動しないこともあります。早めの対処が必要です。

SSDの寿命を延ばすためにできること

SSDも使っているうちに、いずれは寿命が来て壊れてしまいます。できるだけ寿命を延ばして、長く使うための方法を紹介します。SSDの性質を理解して、大切なデータを失わないように気をつけましょう。

内蔵ストレージや外付けストレージを活用する

SSDはデータへ読み書きできる回数に上限があります。つまり、データの読み書きが頻繁に行われてしまうと、SSDの劣化が早まってしまうのです。そのため、すべてのデータをSSDに保存するのではなく、ほかのストレージを活用してデータを分散することが効果的です。これによりアクセスするストレージを分散し、ひとつのSSDにアクセスが集中するのを避けられます。

たとえば、ソフトをメインのSSDにインストールし、ほかのデータは内蔵の別ストレージや外付けストレージに保存するなどの工夫ができます。これにより、SSDへのアクセス回数を減らし、寿命を延ばすことが可能になります。

使わないときはシャットダウンさせる

パソコンを使わないときは、スリープではなくシャットダウンをすることで寿命を延ばすことが可能です。スリープだとSSDは待機状態になり、パソコン自体は低消費電力モードになりますが、SSDへのアクセスが生じることがあります。それに対してシャットダウンすると、パソコンの電源が完全に切れてSSDの動作も完全に止まるためアクセスは生じません。

長時間にわたってパソコンを動かさないのであれば、スリープではなく、シャットダウンをしましょう。

メモリの容量を増やす

搭載しているメモリの容量が少ないとき、パソコンは仮想メモリという方法で不足を補おうとします。これはメモリが足りなくなったときに、SSDやHDDといったストレージを一時的にメモリのように使うのです。

たとえば、大きなファイルを開いたり、たくさんのアプリケーションを同時に動かしたりしてメモリが不足したときは、仮想メモリとして利用されているSSDへのアクセスが増加します。これにより、SSDの寿命が縮んでしまうのです。

こういった事態を防ぐために、メモリの容量を増やしましょう。仮想メモリとしてSSDが使われる頻度を減らすことで、寿命を延ばすことが可能になります。

SSDの寿命が近いと思ったら

どんなにていねいに使っていたとしても、SSDはいずれ壊れて寿命を迎えます。SSDが寿命になると、大切なデータが失われてしまいます。寿命を迎える前にやるべきことがあります。寿命が近いと感じたときに取るべき対処法を紹介します。

データのバックアップを取る

SSDには故障すると、保存していたデータを取り出すのが難しいというデメリットがあります。そのため、SSDの寿命が近づいてきたら、すぐにでもデータのバックアップを取ることをおすすめします。

バックアップを取ることで、万が一SSDが故障しても大切なデータは安全に保たれます。写真や動画、大切な書類など、失うと困るデータは、ほかのストレージにコピーして保存しておきましょう。定期的に行うことで、予期せぬトラブルから大切なデータを守ることができます。

バックアップを取る方法

バックアップにはいくつかの種類があります。保存しているデータの複製を別の場所に保管したい場合は、One DriveやGoogle ドライブなどのクラウドストレージを利用するのがおすすめです。これらのドライブにデータを保存しておけば、常に最新のデータがインターネット上にあるクラウドストレージに保存されます。ただし、容量に限りがあるため、サイズの大きなファイルには向きません。そういったデータは、専用のバックアップソフトを使って、外付けストレージにバックアップする方法があります。

Windowsのシステムやソフトごとバックアップするには、Windowsのバックアップ機能を使用します。コントロールパネルにある「バックアップと復元 (Windows 7)」を起動し、保存するドライブを指定すればバックアップデータが作成されます。バックアップを保存するには、大容量のストレージが必要になるため、外付けストレージをあらかじめ用意しておきましょう。

SSDを交換する

寿命が近づいたSSDを新しいSSDと交換する方法もあります。新しいSSDに交換することで、また新しい状態で使いはじめられます。ただし、SSDの交換は専門的な知識が必要になるため、自信がない場合はプロに依頼しましょう。もし交換に失敗して故障しても、サポートを受けられないおそれがあります。

交換をするときは、いま使用しているSSDがどんな種類のものかを確認しましょう。SSDには複数の種類があるため、異なるものだと交換ができません。また、SSDを交換する作業だけでなく、古いSSDから新しいSSDへデータを移す必要もあります。

SSDの寿命はパソコン買い替えのタイミング

SSDの平均寿命は、普段の使用状況にもよりますが、おおよそ10年前後といわれています。それくらいの時間が経つと、SSDだけでなくパソコンそのものの性能が古くなってきて、最新のソフトを快適に動かすのが難しくなっているかもしれません。

そういった場合、新しいパソコンに買い替えるという選択肢も考えてみましょう。新しいパソコンには新品のSSDが搭載されており、また最新の技術に対応した高性能なパーツが搭載されています。新しいパソコンを購入することで、全体的なパフォーマンスの向上や新しいソフトをスムーズに動かせるようになります。

パソコンの買い替えはNEC Directで

パソコンを買い替えるのなら、NEC Directがおすすめです。CPUやメモリの容量などを選べるため、SSDの寿命を延ばすパソコンへのカスタマイズが可能です。SSDとHDDを組み合わせて、バックアップの取りやすいパソコンにもできます。

LAVIE Direct NEXTREME Carbon

商品詳細はこちら

商品詳細はこちら

LAVIE Direct NEXTREME Carbonは、軽量で持ち運びに適したモバイルノートです。天板と底面には最高品質のカーボンを使い、堅牢性の高さも魅力です。本体重量はわずか約879gと1kgを切る軽さながら、インテル® Core™ i7やCore™ i5を搭載したハイパフォーマンスパソコンで、どこでも快適に作業に取り組めるでしょう。

こういった持ち運びに適したパソコンこそ、SSDの本領を発揮できます。不意な衝撃にあってもデータを守り、HDDのようなデータを失う不安を軽減できます。アクティブにパソコンを使う人におすすめの一台です。

LAVIE Direct N15 Slim

商品詳細はこちら

商品詳細はこちら

15.6型ワイドの大きなディスプレイを搭載した、スタンダードなノートパソコンです。厚さ約17.9mmというスリムなデザインで、持ち運びやすいのもLAVIE Direct N15 Slimの大きな特徴です。

目に優しいノングレア液晶で、長時間の作業を続けられます。テンキー搭載のキーボードも書類作成などの作業にピッタリです。外部ディスプレイを接続すれば、最大で4Kの高解像度も可能です。ストレージはもちろん、快適な作業には欠かせないSSDを搭載しています。ストレスなく快適にパソコンを使いたい人におすすめです。

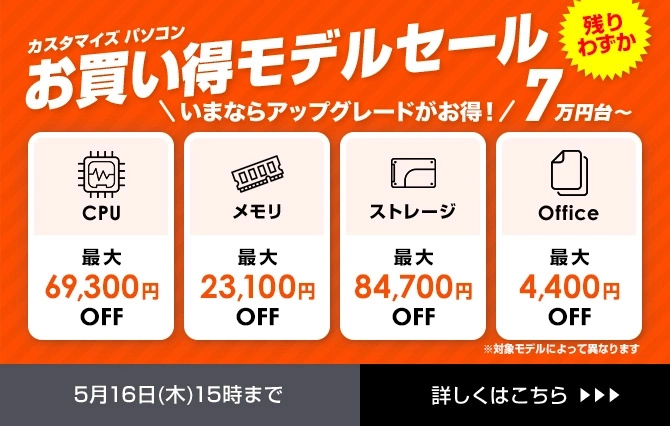

お得なアウトレットセールを忘れずチェック!

NEC Directではパソコンをカスタマイズして購入できるだけでなく、お得なアウトレットセールも開催しています。通常よりも安い価格でパソコンを購入できるため、どんなパソコンが売り出されているのか忘れずにチェックしましょう。期間限定クーポンなどを使えば、さらに安く買えることもあります。

もし、検討中のパソコンの価格が安くなっていたら、大チャンスです。販売されているパソコンは定期的に入れ替わっているため、ときどきチェックするのが見逃さないコツです。思わぬ掘り出し物が見つけられるかもしれません。