大学生のパソコンを選ぶポイント

文系・理系・アート系向けのスペックは?

2023.12.13(WED)

2025.09.17(WED)

大学生が入学するときのパソコン選びはとても重要です。なぜなら、これから学ぶ学習内容に適しているだけでなく、4年間使い続けられるものを選ばなくてはならないのです。大学生が入学するときに、どういったパソコンを選べばよいのかを、さまざまな視点から解説します。

大学生が入学に合わせてパソコンを買うべき理由

4年間使い続けられるパソコンが買える

パソコンは購入してから期間が経つと、ソフトのバージョンアップなどがあってスペックが物足りなくなります。しかし、大学生活は4年間続くため、そのあいだも問題なく使えるパソコンが必要です。

そして高校と違い大学では、専門的なソフトを使ったり、研究などで高度な作業が必要になったりすることがあります。パソコンのスペックが不足すると、こういった重要な機会にストレスを感じるおそれがあります。

そのため、パソコンを購入するときは4年後を見越して、パソコンのスペックにやや余裕を持たせておくことをおすすめします。

パソコンの価格はやや高くなりますが、スペックが高いと買い替えのサイクルのタイミングが延びると考えると、それほど大きな出費ではないでしょう。

自分専用のパソコンは勉強で有利

大学には図書館などに共用パソコンがあり、学生であれば誰もが自由に使えるようになっています。インターネットもスマートフォンがあれば利用できるため、パソコンがなくてもふだんの生活で不自由はしないでしょう。そのため、10万円前後もする自分専用のパソコンを購入することをためらう人もいるかもしれません。

しかし、自分専用のパソコンを持つメリットは、決して小さくありません。自分の使いたいときに使えるため、生活スタイルやスケジュールに合わせて効率よく学習できます。ノートパソコンであれば、家やカフェなど好きな場所で使うこともできます。

また、好きなソフトをインストールして、自分が使いたいように使えることも大きなポイントです。

パソコンのスキルを身につけられる

パソコンを所有することで、パソコンに関するさまざまなスキルを身につけられることも大きなポイントです。

現代社会ではパソコンの基本操作はもちろん、ビジネス関係のソフトを使用できることが必須となっています。

社会人になってから学ぶのでは、同僚と同じスタートラインに立てません。そのため、学生のうちに書類作成ソフトや表計算ソフトなど、ビジネスシーンで求められるパソコンのスキルを身につけておく必要があります。

また、パソコンでトラブルが起こったときに、ある程度は自分で解決できるだけの知識は身につけておきましょう。

就職活動ではパソコンが欠かせない

就職活動においてパソコンは、欠かせないツールになっています。就活サイトへの登録、エントリーシートの作成、企業とのメールのやり取りなど、ほとんどの手続きがインターネットを介して行われるためです。

また、企業によってはオンライン面接を行っています。パソコンを持っていないと、それだけで就職活動に不利になるかもしれません。

最初からパソコンを使える環境を整えておけば、就職活動がはじまったときに慌てずに済むでしょう。書類の作成、ウェブカメラの設定など、急に覚えようとしてもうまくはいきません。大学の入学時から備えておくのがおすすめです。

タブレットとパソコンの2-in-1 PCもアリ

パソコンの使用頻度がそれほど高くないのであれば、タッチパネルのディスプレイとキーボードを備えた2-in-1 PCという選択もあります。タッチパネルのディスプレイはタブレットとしても使用でき、ノートパソコンよりも気軽に使えるのがポイントです。サイズもコンパクトなものが多く、持ち運びがしやすいのもメリットのひとつです。

Webサイトを閲覧したり配信動画を見たりと、カジュアルな使い方中心であれば、2-in-1 PCはぴったりなパソコンです。書類作成などであれば問題なく使えるため、進学した学部によっては性能も十分でしょう。

ただし、カジュアルに使えるものの、頻繁にパソコンを使用する人には、コンパクトなディスプレイやキーボードが使いにくいかもしれません

大学生のパソコンで注目するスペック

大学生がパソコンを選ぶとき、注目するべきスペックがいくつかあります。特にパソコンでさまざまなことに挑戦したい人は、スペック不足でやりたいことができない、ということがないようよく確認しましょう。

【CPU】ハイグレードの高性能CPUが用途の幅を広げる

CPUはパソコンの性能の大部分を決めるパーツです。計算やデータ処理を担っており、高性能なCPUであればそれだけ早く処理できるため、快適にパソコンを使えるようになります。動画編集のように負荷のかかる作業や複数のソフトを同時に起動するなどしても、高性能なCPUであればスムーズに操作できます。できるだけ、ハイグレードなCPUを選びましょう。

ただし、高性能なCPUは非常に高価なため、価格やほかのパーツなどとのバランスをとる必要があります。

たとえば、書類作成やWebサイトの閲覧、基本的なプログラミングなど、負荷の高い作業をしないのであれば、ミドルグレードのCore i3やRyzen 3で十分でしょう。

【メモリ】容量は多ければ多いほど快適に

メモリは一時的にデータを格納するパーツです。データを保存しているストレージと比較すると、メモリはデータの書き込みや読み込みといったアクセスが速いのが特徴です。

そのため、メモリの容量を増やすとデータへのアクセスが速くなるため、パソコンを快適に使えるようになります。

ただし、メモリは高価なため、大容量にするとそれだけパソコンの価格が高くなります。また、必要以上の容量のメモリをパソコンに搭載しても、使い切れないため無駄になってしまいます。

メモリの容量は一般的に、8GB、16HB、32GBが用いられています。特に負荷のかかる作業を行わないのであれば、16GBがおすすめです。

【ストレージ】用途によっては大容量も検討

ストレージはデータを保存する装置のことです。メモリが一時的にしかデータを格納できないのに対し、ストレージは電源を切ってもデータを保存し続けることが可能です。

大きく分けてストレージにはHDD(ハードディスク)とSSDの2種類があります。いまの主流はアクセスの速いSSDですが、HDDは大容量でも価格が安いため、大きなデータを扱う用途で使われています。

ストレージもメモリと同じように、容量が大きいほうが便利です。ただし、ストレージも大容量になると、パソコンの価格が高くなるうえに、容量を余らせてしまうのでは意味がありません。

ストレージは一般的に250〜500GBのものが多いので、これを基準にして検討しましょう。

【グラフィックボード】用途によっては欠かせない

グラフィックボードとは、映像処理専門のプロセッサーのGPUを搭載しているパーツのことです。高性能なグラフィックボードを搭載していると、3Dモデリングや動画編集、高画質なゲームなどがスムーズに動作します。アート系や理系で3Dを学ぶ学生にとって、高性能なグラフィックボードは欠かすことのできないものです。

ところが、書類作成やWebサイトの閲覧、プレゼンテーション用のスライド作成などでは、高度な映像処理を必要としていません。そういった用途のパソコンでは、グラフィックボードを搭載しておらず、CPUに内蔵されているGPUが映像処理を行います。

グラフィックボードは非常に高価なパーツのため、パソコンを購入するときはよく比較・検討を行いましょう。

【重さ・バッテリー】モバイル派は必ずチェック

ノートパソコンを頻繁に持ち運び、外出先で作業を行う機会の多い人は、重量やバッテリーの持続時間にこだわりましょう。ノートパソコンは重い製品になると、3kgを超えるものもあります。持って運ぶことはできるかもしれませんが、いつも持ち運ぶものとしては重すぎます。ストレスになり、持ち運ばなくなってしまうかもしれません。

持ち運ぶノートパソコンの重量の目安は1.5kgです。持ち運ぶ機会が多いのであれば、より軽い製品を選びましょう。

また、バッテリーの持続時間も重要です。バッテリー切れを心配して、電源ケーブルもノートパソコンと一緒に持ち運んでしまうと、せっかく軽量な製品を選んだ意味がありません。1日中外出することのある人であれば、バッテリーが8時間以上は持つものがおすすめです。

外で使うにはネット回線が必要

外出先でノートパソコンを使うには、インターネット回線が必要です。Wi-Fiがあればよいのですが、どこにでもあるとは限りません。スマートフォンのテザリング機能を使えばスマートフォンにWi-Fiで接続することで、ノートパソコンでインターネットを利用できるようになります。ただし、テザリング機能を使うと、スマートフォンのバッテリーが早く切れてしまうという欠点があります。

【ディスプレイ】解像度・大きさはよく考えて決める

解像度は画面で表示できる点(ドット)の数のことです。1画面で表示できるドットの数が多ければ多いほど、1画面で表示できる情報量が増えます。ディスプレイのサイズが同じだったとしても、解像度が高いほうが多くの情報を表示できるのです。一般的には画面の横と縦のドットの数で、解像度を表します。

ノートパソコンのディスプレイのサイズは、持ち運びやすさに大きく影響します。ディスプレイが大きいとそれだけノートパソコンが大きくなり、持ち運びにくくなります。その代わり、ディスプレイが大きいとそれだけ画面が見やすく、作業は行いやすくなります。見やすさと持ち運びやすさのバランスをよく考えて、ノートパソコンのディスプレイのサイズを決めましょう。

持ち運びやすいのは14インチ以下

ノートパソコンを頻繁に持ち運ぶのであれば、ディスプレイのサイズは14インチ以下がおすすめです。これより大きなサイズのディスプレイは、カバンに収納できないおそれがあります。14インチであればA4判ほどのサイズなので、多くのバッグに収納できるでしょう。

もっと持ち運びやすさを重視するのであれば、13インチくらいのサイズがおすすめです。ディスプレイが小さくなるため、やや作業しにくくはなりますが、持ち運びやすさが大きく向上します。1kgを切るほど軽量な製品もあるため、持ち運びにストレスを感じている人は検討してください。

【OS】Windows 11が基本

OSとは基本ソフトとも呼ばれるもので、パソコンを動作させるのに欠かすことのできないソフトです。パソコンで使用するOSにはさまざまな種類がありますが、よほどの理由がなければもっとも普及しているWindowsにしましょう。最新バージョンはWindows 11です。

もっとも普及しているため、ほかの人とデータのやり取りでトラブルが起こりにくいこと、何らかのトラブルが起こっても相談できる人がいることなど、多くのメリットがあります。就職してから使用するパソコンも、ほとんどがWindowsを使用しています。

ただし、アート系ではMac OSを使用することが多く、学校からMac OSが指定されているかもしれません。必ず確認をしておきましょう。

レポートメインならMicrosoft Officeは必須

大学ではレポート作成や資料作成などを頻繁に行うことがあります。そういった機会が多いのであれば、Microsoft Officeはあらかじめ用意しておいてもよいでしょう。Microsoft Officeは、ビジネスや学術の世界では実質標準ソフトとなっているため、データを共有する機会が頻繁にあります。

Microsoft Officeにはいくつもの互換ソフトがあり、ほぼ同じデータを作成したり、書類データを読み込んだりすることが可能です。しかし、互換ソフトはMicrosoft Officeとまったく同じデータを作成できると限らず、レイアウトがずれてしまうこともあります。自分で作成した書類などを人に渡すのであれば、作成したデータどおりに見てもらえるMicrosoft Officeを使用しましょう。

ノートパソコンは省スペースで設置しやすい

ノートパソコンはサイズがコンパクトなため、持ち運びができるだけでなく、スペースを節約したい人にもぴったりです。特にひとり暮らしの学生は部屋が狭くて、サイズの大きなデスクトップパソコンだと設置場所に困るかもしれません。しかしノートパソコンであれば、使わないときはディスプレイを閉じてしまえるため、場所をとらないというメリットがあります。

また、ノートパソコンは家以外で使いたい場合にも便利です。たとえば、図書館での勉強や友達とのグループ作業、カフェでの作業など、多くの利用場面でそのメリットが活かされます。

4年間使うパソコンにコスパ優先は注意

安いパソコンに魅力を感じるのは自然なことです。しかし、購入したパソコンを4年間も使うことを考えると、コストパフォーマンスだけを優先するのは注意が必要です。安いからといってスペックの低いパソコンを購入してしまうと、長期間使っているうちに、性能不足になるおそれがあります。そのため、同じパソコンを4年間使い続けると想定することが重要なのです。

4年間の大学生活でパソコンに求められる作業は多種多様です。レポート作成はもちろん、プレゼンテーションの準備やデータ分析など、専門的な作業が必要な場合もあります。そのため、初めから多少高めのスペックを選んでおくと、のちのちの勉強や研究にも対応できるというメリットがあります。

パソコンは使っていくうちに遅くなるので注意

大学生がパソコンを購入した場合、基本的に4年以上使い続けることになります。ところがパソコンは何年も使っていくうちに、動作が遅くなってしまいます。パソコンをできるだけ長く快適に使うには、どうすればいいのでしょうか。

パソコンが遅くなる理由

何年も使っているパソコンが遅くなる原因はさまざまですが、まず考えられるのが、HDDの性能の低下です。HDD内のデータが断片化したり長年の使用で劣化したりすると、データの読み込み・書き込みに時間がかかるようになります。

ソフトをたくさんインストールしている場合も、パソコンの動作が遅くなります。特にWindowsと同時に起動するソフトが多いとそれだけ時間がかかります。またインストールしているソフトが多いと、メモリの容量が不足してパソコンの動作が遅くなる原因となります。

使用するソフトのバージョンアップによって機能が増えたり、改善したりすることもあります。ソフトが バージョンアップによって、機能が高まる代わりに高い性能が求められることもあります。そのためCPUの性能やメモリの容量が不足して、パソコンの動作が遅くなってしまうことがあるのです。

CPUはできるだけ良いものを

購入するパソコンのCPUは性能が良ければ良いほど、ソフトの動作が軽快になります。そのため、購入するパソコンのCPUはできるだけ良いものを選びましょう。特に3DCG作成や動画編集など高性能を求めるソフトを使用する場合は、CPUの性能の高さが重要になります。

ただし、CPUの性能だけがパソコンの快適さを決めているわけではありません。メモリの容量なども重要な要素のひとつです。CPUだけが高性能では快適なパソコンにはならないので注意してください

メモリは最低限よりも多めに

パソコンを長く快適に使うのであれば、できるだけ多くメモリを搭載しましょう。メモリは4GB以上あればWindowsが動作します。ただそれだけではあまり快適なパソコンとはいえません。

Microsoft Officeを快適に操作するのであれば、8GB以上は必要です。パソコンを購入するときは、8GB以上のメモリを目安にしましょう。これだけの容量があれば、ソフトが増えてもメモリが不足することはあまりないでしょう。ほかのソフトも使うことを考えて、メモリを16GB以上にするのもおすすめです。

ストレージはSSDがおすすめ

HDDは金属製のディスクにデータを記録しており、使っていくうちにあちこちにデータが分散していくためにデータの読み込み・書き込みに時間がかかる「断片化」が起こります。しかしSSDは断片化が起こりにくくなっているため、長く使い続けても速度低下はほとんど起こりません。

ただし、SSDはHDDに比べて値段が高価です。容量がたくさん必要な場合は、SSDとHDDの両方を搭載して、WindowsやソフトなどをSSDにインストールして使用することで、パソコンの快適さを保ちやすくできます。

文系おすすめパソコンの選び方

文系学部に所属する学生にとってパソコンは、レポート作成やインターネットでの調査を行うための重要なツールです。そのため、複雑な機能や高性能よりも、使いやすさや文字入力のしやすさが重要です。文系の学生はどういったパソコンを選べばよいのでしょうか。

文系学生が使いやすいパソコンとは

文系学生にとって使いやすいパソコンは、書類作成と持ち運びのしやすさがポイントです。

書類作成をスムーズに進めるには、キーボードが快適であることが大切です。キーの押しやすさや配置が整っていると、タイピングがしやすく、作業効率が上がります。また、文字が見やすい画面も大事です。特にフルHD(1920×1080ピクセル)以上の解像度があると、文字や画像が鮮明に表示されます。

また、持ち運びやすさも重要なポイントです。軽量で薄いモデルを選べば、バッグへ収納しやすく、また重量がストレスになりません。

ただし、スペックは文系の学生にとって、それほど重要ではありません。一般的な書類作成やWeb閲覧ができれば十分なので、ミドルグレードくらいを目安にしましょう。

文系向けパソコンのスペック

文系の学生におすすめのパソコンのスペックは、それほど高くありません。パソコンの入門機とされているような、手ごろな価格帯の製品でも十分に間に合うでしょう。ただし、大学生のパソコンは4年間使うと考えると、あまり低スペックのパソコンはおすすめできません。いま必要なスペックより、やや上のものがおすすめです。ミドルグレードくらいが目安になります。

CPUはIntel Core i5またはAMD Ryzen5がミドルグレードにあたります。予算に余裕があれば、Intel Core i7、AMD Ryzen7でもよいでしょう。メモリは最低でも16GBはほしいところです。ただ、これより多い32GBは文系学部で必要になることは、ほとんどないでしょう。

主なスペックの目安は次のとおりです。

| CPU | Intel Core i5、またはAMD Ryzen 5 |

|---|---|

| メモリ | 16GB以上 |

| ストレージ | 256GB以上のSSD |

| ディスプレイのサイズ・解像度 | 13〜15インチ、フルHD |

| そのほか | バッテリーの持続時間:8時間程度 |

持ち運びやすいサイズ

文系学部の学生で持ち運ぶ機会が多い人は、ノートパソコンの持ち運びやすさを重視してパソコンを選びましょう。ノートパソコンはサイズが小さければ小さいほど、持ち運びやすくなります。紙のサイズのA4判(約21cm x 29.7cm)が目安になるでしょう。

ディスプレイのサイズなら13~14インチが理想的です。ディスプレイが小さいと画面が見にくく、長時間の作業に支障が出るおそれがあります。そういった意味で13~14インチはバランスのとれた、ちょうどよいサイズといえるでしょう。また重量は、1.5kgが目安です。これくらいの重量であれば、長時間の持ち運びでも疲れにくいでしょう。

タブレットという選択肢もアリ

ノートパソコンの使用頻度が少なかったり、簡単な文書作成くらいしか使わなかったりするのであれば、タブレットを検討するのもよいでしょう。タブレットのメリットは、携帯性のよさです。ノートパソコンよりも軽く、カバンやリュックに入れて気軽に持ち運ぶことが可能です。

また、タブレットにキーボードをBluetoothで接続すれば、文字入力もしやすくなるため、書類作成ぐらいであればノートパソコン代わりとして使えます。タブレットはバッテリー持続時間が長いものが多く、外出先での使用にも適しています。Wi-Fi環境が整っていれば、どこでも快適に作業ができるでしょう。

理系おすすめパソコンの選び方

理系学部の学生は専門的なソフトを利用する場合が多いため、購入するパソコンに高いスペックが求められます。できるだけハイグレードのCPUや大容量のメモリで、快適に使えるパソコンを選びましょう。

理系学生が使いやすいパソコンとは

理系学部に所属する学生は、専門的なソフトを使用する機会があります。ソフトによっては高い処理能力を要求するものもあるため、性能の高いパソコンがおすすめです。高性能なCPUであれば、そういった負荷の高い処理もスムーズに対応できるでしょう。

性能の高いCPUを求めるのであれば、デスクトップパソコンがおすすめです。ノートパソコンで使用されているCPUは、バッテリーの持続時間を長くするため省電力性を求められます。そのため、デスクトップパソコンと比べると、ノートパソコン向けのCPUはやや性能が落ちる傾向にあります。少しでも高い性能を持たせるのであれば、デスクトップパソコンを検討しましょう。

理系向けパソコンのスペック

理系学部で使うパソコンのスペックは、使用するソフトや研究分野によって異なりますが、基本的にはハイスペックであることが望ましいです。そしてできればデスクトップパソコン、持ち運ぶ必要があるならノートパソコンという選び方がよいでしょう。

CPUはIntel Core i7またはAMD Ryzen 7以上がおすすめです。高性能なCPUは負荷の高い処理でもスムーズにこなしてくれます。メモリも16GBは必要です。予算に余裕があれば、32GBでもよいでしょう。

また、AIに関わる分野であれば、GPUも必要になります。大量のデータを処理するにはCPUでは対応できないため、AIの分野ではGPUが使用されているのです。高性能なGPUは非常に高価なため、事前にどれくらいの性能が必要か確認しましょう。

主なスペックの目安は次のとおりです。

| CPU | Intel Core i7、またはAMD Ryzen 7以上 |

|---|---|

| メモリ | 16GB以上 |

| ストレージ | 256GB以上のSSD |

| ディスプレイのサイズ・解像度 | 23インチ以上、フルHD ※ノートパソコンなら14〜15インチ |

| そのほか | デスクトップパソコンがおすすめ AIを扱う場合はGPUが必要 |

パソコン2台持ちで使い分け

デスクトップパソコンであれば高性能で快適に作業に取り組めますが、持ち運べないという欠点があります。持ち運ぶ機会が生じるのであれば、ノートパソコンを選ぶことになるのですが、性能的に不満が生じる人もいるかもしれません。

解決策としては、デスクトップパソコンとノートパソコンの2台持ちがあります。2台持ちであれば、両方のメリットを受けられます。ただし、初期費用が高額になってしまうことが最大の欠点です。

2台持ちを選択するかどうかは、パソコンでの作業内容や生活スタイルによるため、時間をかけてよく検討してください。

アート系おすすめパソコンの選び方

アート系の学部に所属する学生は、パソコンに対してほかの学部と異なるニーズを持っています。パソコンの違いというと、スペックを指すことが多いのですが、アート系ではスペック以外にも注目します。アート系で使うパソコンの選び方について解説します。

アート系学生が使いやすいパソコンとは

アート系の学部には、美術、デザイン、映像制作などさまざまな専門分野があります。そのため、必要なパソコンのスペックもどれも同じではありません。しかし、メモリ容量が多いほどよい、というポイントは共通しています。メモリの容量が少ないとパソコンの処理が遅くなり、ストレスが生じてしまうのです。作品づくりへのモチベーションを高く保つため、できるだけストレスを生じないようメモリは多めに搭載しましょう。

また、学部によっては動画や3Dモデリングなど、負荷の高い映像処理が行われます。映像処理をスムーズに行うには、高性能なGPUが必要になります。高性能のGPUを搭載するグラフィックボードも検討しましょう。

アート系パソコンのスペック

アート系の学部では分野によって、必要なスペックに大きな差があります。たとえば、イラストやデザインであれば、それほど高性能なCPUは必要ありません。ミドルグレードで足りる人が多いでしょう。しかし、映像関係だと高い負荷がかかるため、高性能なCPUが必要になります。

メモリは16GB以上あることが望ましいです。8GB程度のメモリだと、データの読み込みなどで待ち時間が生じてストレスを感じるおそれがあります。メモリは優先されるべきポイントです。

また、映像処理を行う場合、高性能なGPUを搭載しているパソコンがおすすめです。

主なスペックの目安は次のとおりです。

| CPU | 美術、デザイン:Intel Core i5またはAMD Ryzen 5 映像:Intel Core i7またはAMD Ryzen 7 |

|---|---|

| メモリ | 16GB以上 |

| ストレージ | 512GB以上のSSD |

| ディスプレイのサイズ・解像度 | 23インチ以上、フルHD ※ノートパソコンなら14〜15インチ |

| そのほか | 映像:グラフィックボードを搭載のパソコンを検討 |

ゲーミングPCはアート系にぴったり

ゲーミングPCとはゲームを楽しむためのパソコンのことで、高いスペックを持っています。この高いスペックのパソコンが、アート系で使うのにぴったりなのです。

ノートパソコンの多くはCPUに内蔵しているGPUで映像処理を行うため、映像処理の能力は基本的に高くありません。しかし、ゲーミングPCのノートパソコンは、最新のゲームを遊べるように高性能GPUを搭載しているため、高い映像処理能力を誇ります。つまり、ノートパソコンでも高画質の動画編集や3Dモデリングなどにも対応できるのです。

ただし、ゲーミングPCは価格が高く、また一般的なノートパソコンよりも大きく、重いという欠点があります。それでも、デスクトップパソコンより省スペースなのは、大きな魅力です。

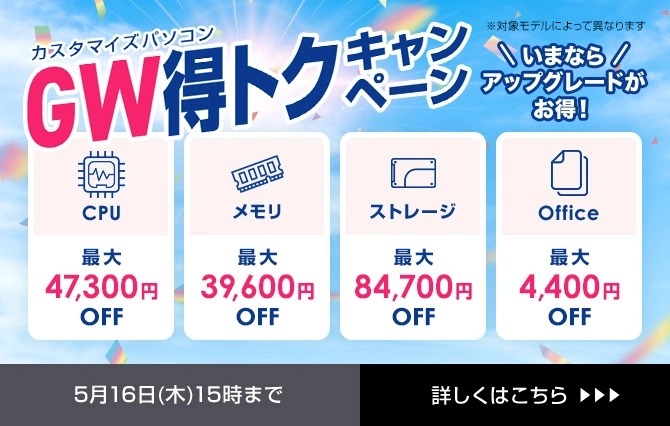

NEC Directなら希望どおりにカスタマイズが可能

自分が求めているスペックとぴったり一致するパソコンは、簡単には見つかりません。特に「CPUはエントリーグレードなのにメモリは大容量の32GB」といった極端なスペックになると、そもそもパソコンメーカーのラインナップにもないでしょう。

そういったときは、NECのパソコン通販サイトのNEC Directがおすすめです。販売されているパソコンをカスタマイズして、自分好みのスペックに変更できます。CPUやメモリ、ストレージなど、パソコンによってさまざまなカスタマイズができます。

パーツを変更したらパソコンの価格に反映されるため、予算とのバランスを考えながらカスタマイズしてみましょう。まずは実際に試してみることをおすすめします。

LAVIE Direct N13

商品詳細はこちら

商品詳細はこちら

持ち運びやすいノートパソコンを求めている人には、LAVIE Direct N13がおすすめです。ディスプレイは13.3型とコンパクトでバッグに収納しやすいため、どこへでも持ち運んで行けます。必要なときにさっと取りだして、すぐに作業にとりかかれます。

ディスプレイは1920×1080ドットと書類作成はもちろん、アート系の作業にも対応できるだけの解像度を持っています。また、外付けディスプレイに接続すれば、3840×2160ドットとさらに高解像度での表示も可能です。そのため、自宅では外付けディスプレイを接続して、見やすく作業できるでしょう。

LAVIE Direct A23

商品詳細はこちら

商品詳細はこちら

デスクトップパソコンの欠点は、さまざまなケーブルでデスクが散らかることです。キーボードやマウス、ディスプレイなど、デスクトップパソコンはさまざまなケーブルにつながっています。そういった欠点を解消できるのが、一体型パソコンのLAVIE Direct A23です。

パソコン本体とディスプレイが一体になっているうえに、キーボードとマウスはワイヤレスです。ケーブルの数を必要最小限にまで減らせるため、デスクまわりが散らかることがありません。

ちなみにLAVIE Direct A23はTVチューナーを内蔵できるため、ひとり暮らしでスペースを節約したい人にもおすすめです。

学割でパソコンが買える!学生優待をチェックしよう

LAVIE Directには学生や保護者、教職員が利用できる「LAVIE 学生ストア」があります。最大の特徴は、学割でパソコンが買えること。最新のモデルでも優待価格で購入できるため、入学に合わせてパソコンを買いたい人はぜひチェックしましょう。

LAVIE 学生ストアを利用するには、最初に会員登録が必要です。名前や学校名、メールアドレスなどを入力すれば登録完了です。もちろん、NEC Directと同じようにカスタマイズが可能です。ベースになるパソコンを見つけたら、自分の求めるパソコンにカスタマイズしましょう。