【初心者向け】OSの種類と特徴を基本からわかりやすく解説

2024.01.16(TUE)

2024.01.16(TUE)

OSとはパソコンなどを動かす、基本となるソフトのことです。難しいように思えるかもしれませんが、実際にパソコンを動かすうえではあまり意識する必要はありません。覚えておく必要があることも、ごく一部だけです。

パソコンを使ううえで知っておきたい、OSの基本と種類をわかりやすく解説します。

目次

まずは基本から「OSの役割」

パソコンやスマホを使っていると、OSという言葉を耳にすることがあります。しかし、OSが具体的に何をしているのか、どのような役割を果たしているのかを知らない人も多いでしょう。

OSの基本的な役割とはどういったものか、初心者に向けてわかりやすく解説します。

OSの役割

OSとはOperating Systemの略称で、一般的に基本ソフトウェアと表現されています。パソコンやスマホ、電化製品などで使われており、意外と身近な存在です。

OSの役割は管理や制御をすることで、パソコンであればなかで動いているさまざまな部品やプログラムを管理、制御しています。スムーズにそれぞれの部品やプログラムが働けるようにOSはコントロールを行うのです。パソコンなどが高性能化して、部品やプログラムが高度で複雑になるほど、OSが果たす役割が大きくなります。

こういった高度で複雑な役割を、ユーザーが意識せずに利用できるのもOSのおかげです。ユーザーはキーボードのキーを押すだけですが、キーを押したあとの複雑な処理をOSが管理し、その結果としてディスプレイに文字を表示します。

このようにOSは、パソコンをはじめとするデバイスのなかで中心的な役割を果たしています。それぞれの部品やプログラムがうまく連携して動く裏には、OSの存在があるのです。

組み込みOSとリアルタイムOS

家電製品や車、工場の機械などに使われているOSを「組み込みOS」といいます。組み込みOSは、特定の機器専用につくられ、その機器の動きをスムーズに制御する役割を果たしています。たとえば、エアコンや洗濯機の操作パネル、車のナビゲーションシステムなど、日常生活で触れる機器の多くが組み込みOSを搭載しています。

組み込みOSのなかでも、高速で正確な動作が求められる場面では「リアルタイムOS」が使用されています。リアルタイムOSは工場の生産ラインや医療機器など、瞬時の判断や動作が必要な場面で、指示されたタスクを一定の時間内に確実に終わらせられる特性を持っています。

このように身の回りの多くの機器でも、OSは私たちの生活をサポートしているのです。

ソフトウェアとOSの違い

パソコンやスマホでは、さまざまなソフトを使用しています。たとえば、文書を作成するときはワープロソフト、Webサイトを閲覧するときはWebブラウザなどがあります。ソフトとOSにはどういった違いがあるのでしょうか。

OSはハードとソフトのあいだに立って、ハードの制御やソフトの動作をサポートする役割を持っています。ソフトはこのOSを基盤として、OSが提供する環境のうえで動作します。そのためソフトはハードを直接制御する必要がなく、複雑なハードを制御する役割の大部分をOSに任せられるのです。

ソフトはユーザーとOSのあいだに立って、ユーザーがさまざまな作業ができる環境を提供しています。ハードのうえにOSがあり、そのうえにソフトがあってユーザーがデバイスを利用できるようになっているのです。

パソコンで使われている代表的なOS

パソコンを動かすうえで欠かせないのがOSです。いま提供されているソフトのほとんどが、OSを前提として開発されているため、OSなしにパソコンを動かすこともできないのです。

多くのパソコンで使われているOSはWindowsですが、それ以外にもさまざまなOSがあります。それぞれのOSには特徴や使い心地などの違いがあり、用途や好みに合わせて選ぶことが可能です。パソコンにはどんなOSがあるのか紹介していきます。

Windows

Windowsは世界でもっとも普及している、Microsoft社が提供するパソコン用のOSです。もっとも普及しているということは、それだけ利用できるソフトが多いということでもあります。ワープロソフト、表計算ソフト、プレゼンテーションソフトをはじめ、さまざまなソフトを用途や好み、予算に合わせて選ぶことが可能です。同じ目的でも複数のソフトから選べるという、選択肢の豊富さはWindowsの魅力のひとつといえるでしょう。

ビジネス向けというイメージの強かったWindowsですが、最近ではクリエイティブな分野、たとえばグラフィックデザインや動画制作などでも利用されることが増えてきています。これは高性能なハードと、相性のよいソフトが増えてきたことが背景にあります。

さまざまなことにチャレンジしたい人にとっては、Windowsがもっとも幅広く活用できるパソコンになるのでしょう。

MacOS

MacOSは、Apple社のMacintosh(Mac)というコンピューター専用のOSです。そのため、MacOSを体験するには、Macを使う必要があります。

MacOSの魅力は、そのシンプルで洗練されたデザインです。直感的に操作でき、初心者でもすぐに使いこなせます。また、安定性が高く、エラーやフリーズがあまり起こらないという点も、多くのユーザーから評価されています。

特にMacOSは、クリエイティブ系の分野でよく使用されています。高品質なディスプレイや専用のソフトウェアが豊富にそろっていることもあって、グラフィックデザインや動画編集、音楽制作など、アート系の作業を行うプロのあいだで、MacOSは高い人気を誇っているのです。

Chrome OS

Chrome OSは、Google社が提供するパソコン用のOSです。Chrome OSの最大の特徴はGoogleのサービスを利用して無料で提供されていること、そして常にデータがクラウドで同期されていることです。つまり、アカウントが同じであれば、異なるパソコンでも作業を引き継いで行えます。ただし、クラウドと同期するため、Chrome OSを利用するにはインターネットと常に接続できる環境が必要です。

Chrome OSは性能が高くなくても快適に動作するため、パソコンの価格が比較的安いという特徴もあります。価格が安いうえにセキュリティの高さ、管理のしやすさなどから、学校をはじめとする教育機関でよく利用されています。

Linux

Linuxはオープンソースで開発されているパソコン用のOSです。オープンソースとは、誰でも自由にソースコードを閲覧、変更、配布できるプログラムのことで、Linuxは世界中の開発者たちの手によって、日々進化しています。

WindowsやMacOSと比べるとあまり馴染みがないかもしれませんが、Linuxは電化製品やゲーム機などさまざまなもので利用されています。カスタマイズの自由度が高いため、自分に合わせて最適化することもできます。

スマホで使われている代表的なOS

買い物での支払い、音楽や動画の再生、メールやSNSなど、スマホはもう生活に欠かせないものになっています。スマホがなければ、友人との交流も難しいほどです。

スマホを選ぶにあたってAndroidかiPhoneという、ふたつの選択肢があります。このふたつの違いは、OSの違いによるものです。OSについて意識することはあまりありませんが、意外と身近なところで生活に関わっているのです。ふたつのOSの違いについて解説します。

Android

AndroidはGoogle社が開発・提供する、スマホ向けのOSです。このOSは、多くのスマホメーカーに採用されているため、世界で高いシェアを誇っています。

Androidの大きな魅力として、カスタマイズの自由度の高さがあります。多くのスマホメーカーがAndroidに独自のカスタマイズを施し、自社の特色を出したOSとして提供しています。そのため同じAndroidでも、メーカーやモデルによって見た目や操作感が異なることがあります。

スマホのアプリは「Google Play」というアプリストアを利用します。ゲームからビジネスツールまで、さまざまなアプリがそろっており、ユーザーは自分のニーズに合わせてアプリを選び、ダウンロードできます。

iOS

iOSはApple社がiPhone用に提供しているOSで、そのほかのスマホでは利用できません。iOSを利用するには、iPhoneを購入しなくてはならないのです。

iOSは自社のiPhoneにだけ提供しているOSなので、長くアップデートを利用できるのが特徴です。Androidはスマホメーカーがカスタマイズしているため、メーカーが対応しなくなるとアップデートを受けられません。そういった違いもあって、iPhoneはAndroidと比べて長く使えるのがメリットです。

アプリのダウンロードでは「App Store」を利用します。AndroidのGoogle Playで購入したアプリはiPhoneでは利用できないので注意が必要です。

タブレットで使われている代表的なOS

タブレットはスマホと比べると、サイズが大きく、重量もかさみます。しかし、サイズが大いため文字入力がしやすい、電子書籍が読みやすい、動画の臨場感が高いなどのメリットがあります。人によってはキーボードを接続して、ノートパソコンの代わりとして使う人もいます。

スマホとタブレットの使い方の違いから、利用されるOSにも違いがあります。タブレットで利用されているOSやそれぞれの違いについて解説します。

Windows

Windowsはパソコンでもっとも普及しているOSですが、タブレットでも人気があります。Windowsがタッチパネル操作に対応しているため、そのままタブレットのOSとして利用することが可能なのです。Windowsのタブレットでは、2-in-1 PCとしての利用されることが多いです。

2-in-1 PCは、タブレットとキーボードがひとまとめになったパソコンのことです。状況に合わせてタブレット、ノートパソコンどちらの使い方もできます。Windowsのソフトが利用できるため、タブレットなのにそのままビジネス用のパソコンとしても使えるのが魅力です。

Android

スマホだけでなく、タブレットのOSとしてもAndroidは人気があります。使い方はほとんどスマホと同じで、Googleアカウントでログインして使用します。

大きな特徴として、スマホで使用していたAndroidアプリがそのままタブレットでも利用できる点があります。アカウントが同じであればスマホでの使用していたアプリやデータを、そのままタブレットで引き継ぐことができるのです。

そのため、ゲームや動画、読書など大きな画面で楽しみたいものはタブレットで、いつでもどこでも携帯して利用したいものはスマホで、と使い分けることが可能です。

iPadOS

iPadOSはiPhoneのiOSと同じように、Appleが販売するiPadというタブレット端末でだけ利用できるOSです。もともとiPadではiOSを搭載していましたが、タブレットとしてより使いやすく、多機能にするためにiPadOSが誕生しました。

iPadOSの大きな特徴は、ノートパソコンのような使い方ができる点です。たとえば、複数のアプリを同時に起動して並べて表示できるほか、ドラッグ&ドロップ、キーボードのショートカットなど、パソコンに近い操作感を実現しています。

これによりタブレットは画面の大きなスマホではなく、ビジネスシーンや学習、クリエイティブな作業など、さまざまな場面での利用が可能になりました。

Fire OS

Fire OSは、Amazonが販売するタブレット端末のFireタブレットで使用されているOSです。このOSはAndroidをベースに、Amazonが独自にカスタマイズして開発したものです。価格が手ごろなことから、多くのユーザーに利用されています。

Fire OSではGoogle Playを利用できず、代わりにAmazon独自のアプリストアを利用してアプリをダウンロードする必要があります。

サーバーで使われている代表的なOS

サーバーとはネットワーク上で、データやサービスを提供するコンピューターのことです。たとえば、Webサイトを閲覧するとき、その情報はサーバーから提供されています。サーバーがしっかりと動作することで、インターネットから情報をスムーズに得られるのです。

サーバーのOSは、私たちが普段使っているパソコンやスマホのOSとは少し異なり、特定の機能やセキュリティが強化されていることが多いです。サーバーで使われる代表的なOSを詳しく紹介していきます。

Windows

サーバーでよく使われるOSのひとつがWindows Serverです。Microsoft社が提供しているWindowsの一種で、サーバー用に開発されています。一般的なパソコンで使われるWindowsと異なり、Windows Serverは大量のデータを扱ったり、多くのユーザーが同時に接続したりといったサーバーを想定してつくられています。

インターフェースや基本的な操作が一般的なWindowsと似ているため、Windowsに慣れている人なら扱いやすいといわれています。

UNIX

サーバーで使われるOSのなかで、非常に歴史が長く、多くのOSの基礎となっているのがUNIXです。1970年代初頭に開発されたUNIXは、安定性や拡張性の高さから、多くの企業や研究機関で利用されてきました。

UNIXはオープンソースとして公開されていて、誰でも自由に開発や改変、配布などができるため、多くの派生版や互換OSが生まれています。LinuxやBSDなど、現在広く使われているOSも、UNIXをもとにして開発されています。

スマートウォッチなどさまざまなデバイスのOS

パソコンやスマホだけでなく、スマートウォッチやテレビなど、さまざまなデバイスにもOSが搭載されています。たとえば、Apple社のスマートウォッチのApple Watchには、watchOSという専用のOSが使われています。watchOSはApple Watchの特性を活かせるように設計されており、手首の小さな画面でも快適に操作できます。

テレビでもOSの存在は欠かせません。特にスマートテレビと呼ばれる、インターネット機能を持つテレビには、Androidが搭載されていることが多いです。これにより、テレビでもYouTubeやNetflixなどの動画配信サービスが楽しめます。

このように身の回りの多くのデバイスには、それぞれの特性や用途に合わせたOSが搭載されているのです。

OSを選ぶときのポイント

パソコンやスマホを購入するときに、どのOSを選ぶのかは大きな問題です。OSによって使い勝手や対応するソフトやアプリが異なるため、自分の用途や好みに合ったものを選ぶことが大切です。OSを選ぶときのポイントを、わかりやすく解説します。

OSを選ぶときは選んだ理由を明確にする

OSを選ぶときもっとも大切なのは「なぜこのOSを選ぶのか」という理由を明確にすることです。特定のソフトやアプリを使用するため、友人や職場の人たちと同じOSを使うためなど、具体的な理由があればそのOSを選ぶとよいでしょう。

特に理由がない場合、シェアの高いOSを選ぶと、ソフトの選択肢が豊富で、情報も多く得られるため便利です。しかし、明確な理由がないままシェアの低いOSを選んでしまうと、ソフトの少なさや情報不足に悩むことが考えられます。

OS選びは利便性や満足度につながるため、しっかりと自分の要望を考えて選ぶことが大切です。

OSを変えるとこれまでのソフトウェアが使えない

パソコンなどで使用していたOSを、これまでと違うものにするときは注意が必要です。これまで使用していたソフトが、変更したOSで使えなくなるおそれがあるためです。

たとえば、特定のソフトが変更したOSでリリースされていない場合や、新バージョンからリリースされなくなるといったことも考えられます。そうした場合、代替のソフトを探して購入する必要が生じるなどの手間がかかることもあるでしょう。OSを変更するときは、あらかじめ必要なソフトやアプリが新しいOSでも利用可能かをしっかりと確認し、移行の計画を立てることが大切です。

バージョンの違いに注意

OSを選ぶときは、バージョンの違いにも注意が必要です。多くのOSではバージョンが上がるたびに、要求されるスペックが高くなっていることが一般的です。性能が高くなければ、新しいバージョンで求める機能を実現できないためです。

しかし、古いバージョンを選ぶと、サポートが早々に終了してしまうことになるので注意が必要です。サポートが終了するとセキュリティのアップデートが提供されなくなり、セキュリティリスクを抱えることになります。パソコンのスペックや、将来的なサポートの状況を考慮して、最適なバージョンを選ぶことが大切です。

OSのシェアは初心者にはとても重要

OSのシェアはOS選びで考慮すべき、大切なポイントのひとつです。シェアが高いOSの利点として、リリースされているソフトが豊富で、またトラブルが起きたときにインターネットでの情報収集がしやすいことなどが挙げられます。

ほかにも、友人同士のデータのやり取りも、OSが同じであれば互換性の問題が生じにくいのもメリットでしょう。こういったメリットの多さが、シェアの高いOSを利用する安心感になるのです。

わからないことが多い初心者ほど、OS選びではシェアの大きさを考慮しましょう。

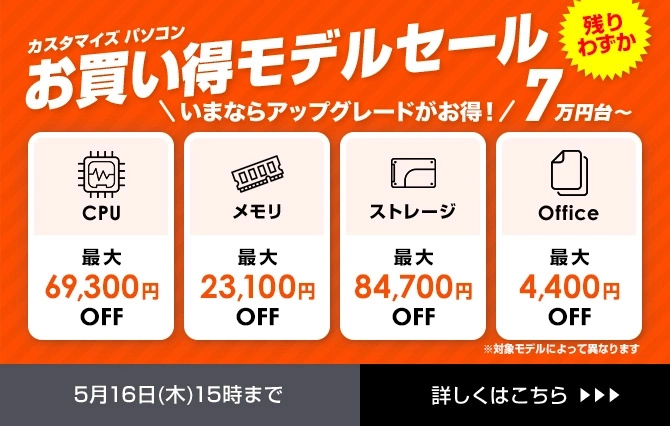

NEC Directで買えるおすすめのWindowsパソコン

NEC Directではさまざまなタイプのパソコンを販売しています。しかもカスタマイズができるため、より自分好みに、用途に合ったパソコンにできるのがポイントです。満足できるWindowsパソコンを求めている人は、ぜひチェックしてください。

LAVIE Direct NEXTREME Infinity

商品詳細はこちら

商品詳細はこちら

LAVIE Direct NEXTREME Infinityは、16.0型ワイド液晶ディスプレイを搭載する、NECのフラッグシップノートパソコンです。高性能CPUや大容量メモリなどパソコンとしての性能だけでなく、高解像度で美麗な有機ELディスプレイ、タイピングのしやすいキーボードなど、あらゆる面で高いスペックを誇ります。

Windowsを最高の環境で使いたいという人には、おすすめの一台です。

LAVIE Direct N15 Slim

商品詳細はこちら

商品詳細はこちら

LAVIE Direct N15 Slimはスタンダードなモデルでありながら、厚さ約17.9mmというシャープなデザインと、15.6型ワイドという実用的なサイズの液晶ディスプレイを搭載したノートパソコンです。

キーが独立して打ちやすいキーボード、高速なデータ転送ができるUSBポートなど、作業がしやすく持ち運びやすいため、どこにいても作業に集中したい人にはぴったりの一台といえるでしょう。