Windows 10とWindows 11の違いは何?

アップグレードのメリット・デメリットも解説!

2025.06.25(WED)

2025.06.25(WED)

Windows 11はリリースから数年が経過していますが、現在でも多くの個人や企業がWindows 10を使用しています。Windows 10のサポート期限が2025年10月に迫る中、Windows 11へのアップグレードを検討している人もいるでしょう。アップグレードを行う前に、Windows 10とWindows 11の違いを理解することは非常に重要です。新しいOSの利便性や機能性、セキュリティの向上などを把握することで、スムーズな移行と効果的な活用ができるようになります。

この記事では、Windows 10とWindows 11の主な違いやアップグレード時のポイントについて詳しく解説します。ぜひ参考にして下さい。

目次

Windows 11とWindows 10の違い!システム要件や機能性を徹底解説

Windows 11とWindows 10はシステム要件や機能性に違いがあります。ここでは、それぞれを比較しながら違いについて詳しく解説します。

システム要件の違い

Windows 11は、Windows 10と比較してシステム要件のハードルが高いOSです。特に、CPUやメモリ、ストレージ容量などのハードウエア要件が引き上げられ、セキュリティ機能の強化も求められます。以下は、両者のシステム要件の違いをまとめた表です。

| 項目 | Windows 10 | Windows 11 |

|---|---|---|

| CPU | 1GHz以上のプロセッサまたはSoC | 1GHz以上、2コア以上の64ビット互換プロセッサまたはSoC |

| メモリ | 1GB(32ビット)または2GB(64ビット) | 4GB以上 |

| ストレージ | 16GB(32ビット)または20GB(64ビット) | 64GB以上 |

| ディスプレイ | 解像度 800×600 | 9インチ以上、解像度1280×720以上 |

| グラフィックスカード | DirectX 9以上およびWDDM 1.0 ドライバー | DirectX 12以上(WDDM 2.0ドライバー) |

| システムファームウエア | レガシーBIOS | UEFI、セキュアブート対応 |

| TPM | 不要 | TPMバージョン2.0 |

この表から分かるように、Windows 11ではCPUが64ビットで2コア以上、メモリが4GB以上、ストレージが64GB以上と、より高いスペックが求められます。また、セキュアブートに対応したUEFIやTPM 2.0のサポートも必須となり、セキュリティ面での強化が図られているのも特徴です。これらの要件を満たさないデバイスはWindows 11へのアップグレードができない可能性があるため、事前に確認しましょう。

デザイン・UI(ユーザーインターフェース)の違い

Windows 11では、デザインがより洗練されモダンなUIに変更されています。具体的な変更点は以下の通りです。

- スタートメニュー:タイル型UIが廃止されシンプルなアイコンリストに変更された

- タスクバー:アイコンが中央に配置され、より直感的な操作ができるようになった

- コンテキストメニュー(右クリックメニュー):デザインがシンプルになり、従来のメニューは「その他のオプションを表示」で開く方式に変更された

これらの変更により、ユーザーはよりシンプルで直感的な操作ができるようになっています。

機能性の違い

Windows 11はWindows 10の機能が強化されていたり、新たな機能が搭載されていたりします。各機能の概要や変更点を詳しく解説します。

スナップレイアウト機能が向上してウィンドウ操作がしやすくなった

Windows 11ではスナップレイアウト機能が強化され、ウィンドウの整理・管理がより簡単になりました。ウィンドウを画面の隅や端にドラッグすると、複数の配置オプションが表示され、好みのレイアウトを選択できます。例えば、2つのウィンドウを左右に並べたり、4つのウィンドウを四隅に配置するなど、作業内容に応じた効率的な画面構成が可能です。クリエイティブワークで複数のソフトウエアを使用する際などの生産性の向上が期待できるでしょう。

タッチキーボードが使いやすくなった

Windows 11では、タッチデバイス向けのタッチキーボードが改良され、使いやすさが向上しました。ユーザーは複数のレイアウトから選択でき、好みに合わせてキーボードのサイズやテーマをカスタマイズできます。例えば、キーボードのサイズをコンパクトにして片手で操作しやすくしたり、キーの文字サイズを大きくして視認性を向上したりできます。用途に応じて最適なキーボードにカスタマイズできるため、タッチ操作での文字入力がより快適になりました。

Microsoft Teamsが標準搭載になりコミュニケーションが円滑になった

Windows 11では、Microsoft TeamsがOSに統合され、タスクバーからワンクリックで起動できるようになりました。Microsoft Teamsは、チャット機能やビデオ会議、ファイル共有や共同編集、他のMicrosoftが提供するサービスとの連携など、多様な用途に活用できるツールです。簡単に起動できるようになったので、友人や家族、同僚とのビデオ通話やチャットがスムーズに行えます。Windows 10ではTeamsを別途インストールする必要がありましたが、Windows 11では初めから組み込まれているため、コミュニケーションがより円滑になりました。

ウィジェット機能で情報へのアクセスが容易になった

Windows 11はウィジェット機能が搭載され、必要な情報へのアクセスが容易になりました。タスクバーのウィジェットアイコンをクリックすると、天気、ニュース、カレンダー、タスク管理などの情報が表示されるウィジェットボードが開きます。これらのウィジェットはカスタマイズでき、ユーザーのニーズに合わせて情報を整理できるのが魅力です。Windows 10の「ニュースと関心事項」がベースになっていますが、表示方法がより直感的で使いやすく改良されており、日々の情報収集が効率的に行えます。

削除・変更された機能もある

Windows 11では、強化・追加された機能がある一方、削除・変更された機能もあります。それぞれの機能の詳細を解説します。

Internet Explorer

Internet Explorer(IE)はWindows 11で完全に削除されました。代替として提供されるMicrosoft EdgeやGoogle ChromeのIEモードを使用することで、IE専用のレガシーシステムを使用する企業は引き続き互換性を維持できます。IEモードでは、古い業務用Webアプリや企業内システムのサポートはできますが、2029年にサービス提供は終了予定です。IEに依存するソフトウエアは、その他のブラウザとの互換性に問題があるケースが多いため、サポート終了までに移行する必要があります。

タブレットモード

Windows 11では「タブレットモード」が廃止され、タッチ操作への変更が自動化されました。Windows 10ではキーボードを取り外すとタブレットモードに切り替わる設定が必要でしたが、Windows 11では自動的にタッチフレンドリーなインターフェースに変わります。ジェスチャー操作やタッチ操作に対応したタスクバーやアイコンに自動で変化するため、設定を意識することなくシームレスに快適なタッチ操作に移行できます。

タスクバーのカスタマイズ

Windows 11ではタスクバーのカスタマイズが制限されました。Windows 10ではタスクバーを上下左右に配置できましたが、Windows 11では画面下部に固定されています。一貫したデザイン性と操作性を確保できますが、柔軟なカスタマイズを求めるユーザーには不便さを感じさせる可能性もあるでしょう。なお、タスクバー自体の位置は変更できませんが、アイコンの位置をWindows 10のように左側に寄せることはできます。

Windows 10とWindows 11の違い!アップグレードするメリット・デメリット

Windows 10からWindows 11へのアップグレードを検討している人は、どのようなメリット・デメリットがあるか把握した上で選択するのがおすすめです。ここでは、アップグレードのメリット・デメリットを具体的に解説します。

Windows 11にアップグレードするメリット

まずは、Windows 11にアップグレードするメリットについて解説します。

セキュリティ機能が強固になる

Windows 11はセキュリティ機能が大幅に強化されています。特に、不正なアクセスやマルウエアからデバイスを守るTPM 2.0の必須化により、暗号化キーの安全な保存やデバイスの保護が向上しました。また、セキュアブートの強化により、システム起動時に認証済みのソフトウエアのみが動作するため、マルウエアの侵入を未然に防げます。さらに、Windows Helloが進化し、生体認証によるログインの安全性が向上しました。顔認証や指紋認証がより高速かつ正確になり、パスワード不要で安全なアクセスが可能です。これらの強化により、個人情報や業務データを安全に管理できます。

パフォーマンスが向上する

Windows 11はパフォーマンスが向上しており、日常の操作がよりスムーズになりました。スリープからの復帰速度が大幅に向上し、起動時間が短縮されています。また、バックグラウンドアプリの管理が最適化され、不要なプロセスを抑制することでバッテリー持ちが改善されたのもメリットです。

Windows Updateも最適化されており、更新プログラムのサイズが最大40%削減され、インストール時間が短縮されました。さらに、DirectStorageやAutoHDRの導入により、PCゲームの読み込み速度やグラフィック品質が向上します。一般的な作業はもちろん、ゲームや動画編集といった高負荷作業もスムーズに行えるでしょう。

機能性が向上し生産性がアップする

Windows 11は、多様な機能の強化により生産性の向上にも役立ちます。例えば、スナップレイアウト機能を活用すると、複数のアプリを直感的に整理・表示でき、マルチタスク作業が効率化されます。また、Microsoft Teamsが標準搭載され、タスクバーからワンクリックでアクセス可能なため、ビデオ通話やチャットによるコミュニケーションがスムーズです。さらに、タッチデバイス向けのタッチキーボードの改良により、入力作業もスムーズになりました。これらの機能強化により、ビジネスや学習における生産性の向上が期待できます。

Windows 11にアップグレードするデメリット

続いて、Windows 11にアップグレードするデメリットについて解説します。

ハードウエア要件が高くスペック不足になる可能性がある

前述した通り、Windows 11は動作要件が厳格化されています。例えば、TPM 2.0やセキュアブート対応のUEFIが必須です。古いパソコンではこれらの要件を満たさない場合が多く、アップグレード自体ができないことがあります。仮にアップデートできたとしても、CPUやメモリ、ストレージなどのスペックが最小要件ぎりぎりの場合、システムの起動やアプリの動作が遅くなるなど、快適な利用は難しいでしょう。画像処理やPCゲームを行う際、動作が遅延することが考えられます。アップグレード前にシステム要件を確認し、必要なパーツの追加や交換、パソコンの買い替えも検討しましょう。

一部機能が削除されて使いにくく感じるかもしれない

Windows 11では、従来のバージョンで提供されていた一部機能が削除されています。例えば、Internet Explorerが完全に削除され、代わりにMicrosoft EdgeのIEモードが提供されています。また、タスクバーのカスタマイズ性が低下し、画面下部に固定となりました。そのため、従来の操作方法に慣れていた人は、最初は使いにくく感じるかもしれません。ただし、致命的に使いにくくなる要素はなく、時間をかけて慣れると問題なく使用できるでしょう。

新しいUIの表示に違和感を覚えるかもしれない

Windows 11は、デザインやUIが大幅に刷新されました。スタートメニューが中央配置され、タスクバーもシンプルなデザインへと変更されています。これまでWindows 10に慣れていた人にとっては、操作に違和感を覚えることがあるでしょう。特に、スタートメニューや新しいコンテキストメニューなど、操作手順に慣れるまで作業効率が低下する恐れがあります。しかし、設定メニューでタスクバーを左寄せにしたり、コンテキストメニューの仕様を変更したりすることで、Windows 10のUIに近づけることが可能です。

Windows 10で使っていソフトウエア・ハードウエアが使用できなくなるかもしれない

Windows 11では、一部の古いソフトウエアやハードウエアが正常に動作しなくなる可能性があるので注意しましょう。古いプリンターやスキャナーなどの周辺機器は、新しいドライバが提供されない場合、使用できなくなるリスクがあります。また、業務用ソフトウエアや古いPCゲームが互換性の問題で正常に動作しないこともあります。アップグレード前に使用中のソフトウエアやデバイスの互換性を確認し、必要に応じて代替品を準備することが重要です。

Windows 10からWindows 11にアップグレードできる?確認する方法を紹介

Windows 11へアップグレードするには、まず使用中のパソコンがアップグレードできる状態であるか確認しましょう。Windows Updateで確認でき、スペックを満たしていない場合はその詳細をMicrosoftが提供する「PC正常性チェック」アプリで調べます。確認手順は以下の通りです。

- 「スタートボタン」をクリック後に「設定」を選択する

- 「更新とセキュリティ」をクリックする

- 必要スペックを満たしている場合、「このPCでWindows 11を実行できます」と表示される

- 満たしていない場合は、「このPCは現在、Windows 11を実行するための最小システム要件を満たしていません」と表示される。「PC正常性チェックを受ける」を選択してファイルをインストールする

- PC正常性チェックアプリを起動し、「今すぐチェック」を選択する

- アップグレードに問題がある項目の詳細が表示される

互換性がない場合は不足している要件を具体的に示してくれるため、必要なパーツのアップグレードやデバイスの買い替えなどの対応を検討できます。

Windows 10からWindows 11にアップグレードする方法

Windows 10からWindows 11にアップグレードする方法を、事前準備から手順まで解説します。

アップグレード前の準備

Windows 11へのアップグレードを検討する際は、以下の点を確認しておきましょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| ソフトウエア・ハードウエアの互換性を確認する | 現在使用しているソフトウエアや周辺機器がWindows 11に対応しているか確認する。特に業務で使用するアプリや特殊なデバイスは、メーカーの公式サイトで対応状況を確認した方が良い |

| データのバックアップ行う | 万一のトラブルに備え、重要なファイルは外付けストレージやクラウドストレージにバックアップを取っておく |

| 再セットアップメディアを作成しておく | トラブル時に初期化できるように、Windows 10の再セットアップメディアを作成しておく |

| OSをアップデートしておく | アップグレードをスムーズに行うために、Windows Updateを実行してOSを最新の状態にしておく |

上記の準備を行うことで、アップグレード時のトラブルを最小限に抑えることができます。詳細な手順や注意点については、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照下さい。

Windows 11にアップグレードする前の準備についてはこちら

アップグレードの手順

アップグレードを開始する前に、以下の点に注意して下さい。

- ACアダプターの接続:ノートパソコンを使用している場合、アップグレード中に電源が切れないようにACアダプターを接続する

- Microsoftアカウントへのサインイン:アップグレード後の設定やデータ同期を円滑に行うため、事前にMicrosoftアカウントでサインインしておく

- 安定したインターネット接続:アップグレードには大容量のデータダウンロードが必要となるため、安定したインターネット接続を確保する

具体的なアップグレード手順や詳細な設定方法については、以下の記事で詳しく説明しているのでご確認下さい。

Windows 10をWindows 11にアップグレードする手順はこちら

Windows 10のサポート期限は「2025年10月14日」

Windows 10のサポートは、2025年10月14日に終了します。サポート終了後はセキュリティ更新プログラムや技術サポートの提供が停止され、システムの脆弱性が修正されなくなるため要注意です。ウイルスやマルウエアなどのサイバー攻撃のリスクが高まり、個人情報や機密データの漏えいにつながる可能性があります。また、新しいソフトウエアや周辺機器がWindows 10に対応しなくなった場合、業務や日常生活に支障をきたすこともあるでしょう。これらのリスクを回避するためには、Windows 11へのアップグレードや、Windows 11を搭載したパソコンへの買い替えを検討することをおすすめします。

Windows 10のサポート終了後の選択肢

サポート終了後の対応策として、以下の選択肢があります。

- Windows 11へのアップグレード

現在のパソコンがWindows 11のシステム要件を満たしている場合、アップグレードを実行する - 新しいパソコンへの買い替え

パソコンのスペックが低い、もしくは古い場合は、Windows 11を搭載した新しいパソコンへの買い替えがおすすめ。パフォーマンスや安全性が向上するのがメリット - 有償の拡張セキュリティ更新プログラム(ESU)の利用

Microsoftは、サポート終了後も重要なセキュリティ更新を提供するESUを有償で提供予定。ただし、一時的な措置であり、機能改善やバグ修正は含まれない救済策であることを認識して活用する

以上の選択肢を踏まえ、早めに対応策を検討してセキュリティリスクを最小限に抑えるようにしましょう。

Windows 10からWindows 11への買い替えに!NECのおすすめパソコン

NECは、Windows 11を搭載したBTO(Build To Order:受注生産)パソコンを販売しています。ここからは、買い替えにおすすめするNECのパソコンを紹介します。

※スペック表はカスタマイズモデルのものです

LAVIE Direct N16

商品詳細はこちら

商品詳細はこちら

LAVIE Direct N16は、メインとして使えるスタンダードなノートパソコンです。16型ワイド 広視野角IPS液晶(WUXGA:1920×1200)を採用しており、ウィンドウを並べながらのマルチタスクも快適に行えます。メモリは最大32GB、SSDは最大2TBを選択できるので用途に合ったスペックのパソコンが手に入るのも魅力です。また、利便性の高いテンキーが付いている他、ブルーレイやDVD/CDドライブをカスタマイズで搭載することもできます。大きなディスプレイで効率的な作業を行いたい人におすすめの製品です。

| OS | Windows 11 (Home/Pro) |

|---|---|

| CPU | インテル Core (i7-1255Uまたは1260P/i5-1235U/i3-1215U) |

| グラフィックボード(GPU) | インテル® UHD グラフィックス/インテル® Iris Xe グラフィックス (どちらもCPUに内蔵) |

| メモリ | 8〜32GB(デュアルチャネル対応) |

| ストレージ(SSD) | 256GB〜2TB |

| ディスプレイ | 16.0型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(広視野角)(WUXGA) |

| 外部インターフェイス | ・USB Type-C × 1 ・USB Type-A × 2(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き) ・HDMI × 1 ・LAN × 1 ・ヘッドフォンマイクジャック × 1 |

| 重量 | 約2.1kg(大容量バッテリー選択時2.2kg) |

| バッテリー駆動時間(アイドル時) | 約6〜約9.6時間 |

LAVIE Direct N13 Slim

商品詳細はこちら

商品詳細はこちら

LAVIE Direct N13 Slimは、ライトなクリエイティブワークにも対応できるモバイルノートパソコンです。高性能CPUのAMD Ryzen 5/7を選択でき、画像や動画の編集もスムーズに行えます。また、アメリカ国防総省の品質基準であるMIL規格に準拠しており、堅牢性の高さも魅力です。持ち運びが多いビジネスパーソンでも、外出先で安心して使用できます。さらに、ロングバッテリーモードを搭載しており、最大約19.7時間(アイドル時)のバッテリー駆動が可能です。外出先での作業が多い人はぜひチェックしてみて下さい。

| OS | Windows 11 (Home/Pro) |

|---|---|

| CPU | AMD Ryzen(5 7535HS/ 7 7735HS) |

| グラフィックボード(GPU) | AMD Radeon 660M グラフィックス AMD Radeon 680M グラフィックス (どちらもプロセッサーに内蔵) |

| メモリ | 8〜16GB |

| ストレージ(SSD) | 256GB〜1TB |

| ディスプレイ | 13.3型ワイド LED IPS液晶(広視野角・高輝度・高色純度・ノングレア)(WUXGA: 1920×1200) |

| 外部インターフェイス | ・USB Type-C × 2(USB Power Delivery 3.0対応、DisplayPort出力機能付き、パワーオフUSB充電機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用) ・USB Type-A × 2(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き) ・HDMI × 1 ・LAN × 無し/USB-LAN変換アダプタ ・microSDメモリーカードスロット × 1 ・ヘッドフォンマイクジャック × 1 |

| 重量 | 約1,175g |

| バッテリー駆動時間(アイドル時) | 約19.7時間 |

Windows 10とWindows 11の違いは「利便性・機能性が向上しているところ」

Windows 10と比較して、Windows 11は利便性や機能性が向上しています。スナップレイアウトやタッチキーボードが改良され、マルチタスクの効率化や直感的な操作ができるようになりました。また、Microsoft Teamsの標準搭載やTPM 2.0の必須化、セキュアブートの強化などにより、セキュリティ面でも信頼性が向上しています。日常的なパソコン作業の快適さや生産性の向上が期待できるため、Windows 10を使用している人はぜひアップグレードや買い替えを検討してみて下さい。

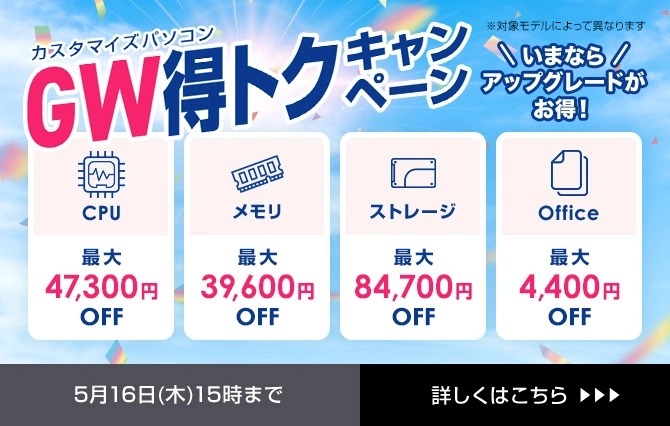

NECでは、品質の優れたWindows 11搭載パソコンを販売しています。お得なクーポンの発行やキャンペーンなども実施しているので、ぜひ公式サイトで確認してみて下さい。

NEC LAVIEの公式サイトはこちら