【初心者向け】ゲーミングPCのスペック・

専門用語や選び方を解説

2023.02.28(TUE)

2024.02.16(FRI)

「そろそろPCが欲しい」「古いPCを買い換えたい」と考えている方々にとって、

昨今話題の「ゲーミングPC」が購入候補になっていることも多いかと思います。

しかし、PC選びでは専門用語や見慣れない単語がたびたび出てきます。初心者にはわかりにくい言葉も多く、いちいち調べたり聞いたりするのもめんどうですよね。

この記事では、ゲーミングPC選びをするときによく登場する用語・表現をまとめました。また、ゲーミングPCの選び方も解説しています。初心者でも理解できるように解説しているので、PCを選ぶときの参考になると思います。

ちなみに、キーボードの「Ctrl」と「F」を同時に押すと、このページ内を検索することができます。

ゲーミングPC初心者に役立つ基礎知識!そもそもゲーミングとは?

PC用ゲームを動かすのに適した構成のパソコンのことを「ゲーミングPC」と呼びます。PC用ゲームのなかでも軽いゲームなら一般的な事務用PCやスマホでも遊べますが、一般的なPC用ゲームはゲーミングPCでなければまともに動きません。ですので、PC用ゲームをプレイするにはゲーミングPCが必須です。

「ゲーミングPC」にはいろいろなタイプがあります。通常のPCのように、デスクトップ型もあればノート型もあります。初心者はどれを選べばいいのか迷ってしまうかもしれません。ここでは、ゲーミングPCの種類をわけて解説します。

ゲーミングデスクトップPCについて

ゲーミングPCのなかで、もっとも一般的なタイプが「ゲーミングデスクトップPC」です。普通のデスクトップPCと比べて、高い性能を持っていることが最大の特徴です。高い性能があるからPC用ゲームを快適に遊べるのです。また、ゲームだけでなく、オンライン会議、画像編集、動画編集、監視、3D設計、プロが使うような重い業務用ソフトもスムーズに動かすことができます。

形状としては、タワー型、ミニタワー型、スリム型、キューブ型、モニター一体型などがあります。タワー型やミニタワー型は拡張性があり、あとからパーツを交換したり増設することができます。また、冷却性にも優れていますので、動作音が比較的静かです。スリム型やモニター一体型は省スペースですが、拡張性や冷却性は劣ります。初心者の方は、タワー型かミニタワー型を選ぶのが無難です。

ゲーミングノートPCについて

ゲームを快適に遊ぶための性能を備えたノートPCが「ゲーミングノートPC」です。通常のノートPCに比べて処理性能が高く、モニターの描写性能や応答速度も優れています。そのため、ゲームだけでなく、オンライン会議や動画鑑賞など、仕事で使っても趣味で使っても快適に動作します。ただし、通常のノートPCよりも本体サイズが大きく、重量も重い傾向がありますので、携帯性という面では劣ります。一方で、ゲーミングノートPCは高性能モニターを標準搭載しているので、ゲーミングモニターを用意しなくてもいいというメリットがあります。

ゲーミングPCの設置スペースを節約したい、外出先でもゲームをしたい、みんなで集まってゲームで遊びたいといった要望に応えるのがゲーミングノートPCです。

クリエイターPCについて

「クリエイターPC」は、ゲーミングPCに似た性能を持っていますが、主にイラストや動画の制作者に向けて販売されています。WEBデザイン・動画編集・ゲーム開発・3D設計など業務用途でも問題なく使える性能を持っており、グラフィックス処理を担当するビデオカードというパーツにはプロフェッショナル向けモデルが使用されていることもあります。また、メモリやSSD/HDDも大容量が標準で、ペン、タブレット、イラスト制作ソフト、動画編集ソフトなどのオプションが用意されています。

クリエイターPCでPCゲームを遊ぶことは可能です。しかし、クリエイターPCは、ゲーミングPCよりも高価に設定されていることが多く、ゲーム目的だけであればゲーミングPCを購入したほうが出費を抑えることができます。ゲームだけでなく、イラストや動画の仕事もしたいという人にとってクリエイターPCは最適な選択肢で、コストパフォーマンスも抜群でしょう。

ゲーミングPCの購入に必要な予算

ゲーミングPCの購入予算は幅広く、目的や求める性能によって異なります。エントリーモデルであれば10万円前後から選択できますが、市場でのシェアが高いのは15〜25万円程度のモデルです。理由として、多くのPCゲームを快適にプレイするためのスペックを備えており、コストパフォーマンスが高い点が挙げられます。具体的には、負荷が大きなゲームでも設定次第でプレイできるので、多くのタイトルを楽しむことが可能です。

一方、高解像度や高フレームレートでのゲーム体験を求めるユーザーには、25万円以上のモデルの購入を検討したほうがよいでしょう。ゲーミングPCを購入する目的を検討し、適切な予算を見極めることが大切です。

BTOについて

「BTO」は、「Build To Order」の略称で、受注生産PCのことを意味します。市販の完成品PCと比べて、各パーツを自由にカスタマイズできるのが特徴です。ユーザーは、お店や公式サイト上で好きなパーツを選び、自分にあったカスタマイズをして注文します。メーカーは、ユーザーの注文を受けてからPCを生産し、組み立てて完成した状態で納品します。このような手順があるため、BTOパソコンを購入する場合、PCパーツの基礎知識が必要です。PCにあまり詳しくない人はショップ店員や専門スタッフに相談しながら注文しましょう。

BTOのメリットは、ムダがない構成のPCを購入できることです。ゲーム目的であれば、自分がプレイしたいゲームにピッタリあわせた性能のPCを注文することができます。必要なパーツだけで構成されているため、購入価格も必要最低限に抑えることができます。なお、注文から納品まで時間がかかることも多いので、納期には注意しましょう。

自作について

PCを構成する各パーツを自分で集めて自分で組み立ててゲーミングPCを作る、という上級者のスタイルです。メーカーが取り扱っていない珍しいパーツ、出たばかりの最新パーツ、手持ちの古いパーツなどを自由に組み合わせて、自分だけのゲーミングPCを作ることができます。

構成の自由度が高く、安く流通している中古品やセール特売品を混ぜれば、必要経費を非常に安く抑えられます。ただし、組み立て時や完成後にトラブルが起きても、すべて自分で解決しなければいけないというデメリットがあります。さらに、最悪の場合は火災や感電につながる事故が発生することもありますので、初心者は注意してください。どうしても自作に挑戦したいという初心者は、PCパーツショップのスタッフに相談してみましょう。

初心者向け!ゲーミングPCのスペックや専門用語(構成パーツ)

ゲーミングPCを購入するときに登場する専門用語を解説します。これらの専門用語は、ゲーミングPCのスペック(性能)を示すときに使われますので、必ず確認しておきましょう。

難しいと感じる部分もあるかと思いますが、「こんな役割のパーツ」ということがなんとなくでもわかれば、ゲーミングPC選びがだいぶスムーズになりますよ。

CPUについて

初心者にとってわかりにくいパーツのひとつがCPUでしょう。CPUはあらゆる作業の処理を行い、各パーツの動きを管理している重要パーツです。CPUの性能が高いほど、PC全体の能力が高くなります。CPUには、デスクトップPC向け、ノートPC向け、スマホ向けとさまざまな種類があります。デスクトップPC向け・ノートPC向けともに、Intel社の「Core i」シリーズとAMD社の「Ryzen」シリーズが主流で、製品名の末尾の数字が大きいほどランクが高い(=高性能)モデルとなっています。

・Intel社の「Core i」シリーズ

Core i9>Core i7>Core i5>Core i3

・AMD社の「Ryzen」シリーズ

Ryzen 9>Ryzen 7>Ryzen 5>Ryzen 3

CPUの性能を示す指標として「クロック周波数」と「コア数」があります。「クロック周波数」は「○○GHz」のように数字で書かれており、 計算速度に影響します。クロック周波数が高いほど計算が早いので高性能です。「コア数」は、いわば指揮官の数のことで、コア数が多いほど複数の作業を同時に実行できます。

クロック周波数とコア数、どちらも大切ですが、体感差が大きいのはコア数です。初心者は、できるだけコア数が多い製品を選ぶと安心です。特に、ゲーミングPCでは、6コア以上の製品を選びましょう。

メモリについて

容量が多ければ多いほどいいのがメモリです。CPUの処理しているデータを一時的に保存しておく、「作業デスク」のようなパーツです。メモリは、4GB×2枚や16GB×1枚のように、容量(GB数)と枚数で示されます。ここで重要なのは、枚数ではなく、容量の合計。4GB×2枚=合計8GBよりも、16GB×1枚=合計16GBのほうが高性能ですので、必ず容量の合計で判断しましょう。

メモリの容量(GB数)が多いほど一度に扱えるデータ量が増えるため、ゲーミングPCの処理効率が上がり、ゲームが快適に遊べます。初心者は、メモリ容量が多ければ多いほどいいと覚えておきましょう。

ゲーミングPCでは、8~16GBが一般的です。16GBを選んでおけばゲームでも仕事でも安心です。特に、PCゲームと他の作業を同時に進めたい人や動画編集などの重いソフトを使う予定の人は16GB以上を選ぶようにしましょう。

SSDについて

ゲームプレイ時の快適さに直結するのがSSDです。データの書き込みや読み出しを行うデータ保存パーツです。SSDのポイントは、○○MB/sのように示されるアクセス速度の速さです。アクセス速度が速ければ速いほど、SSD内部にあるゲームデータへのアクセスが速くなるため、快適にゲームを遊ぶことができます。

ゲーミングPCでは、圧倒的な読み書き速度を誇る「NVMe」対応SSDを採用している場合も多いです。一般的なSATA接続SSDと比べて数倍のアクセス速度があるため、たくさんのデータを使う本格派ゲームを遊ぶときに体感速度が明確に違ってきます。ですので、できるだけ「NVMe」対応製品を選びましょう。容量は、500GB以上が理想ですが、240GBクラスでも十分です。SSDにはPCゲームなどのソフト類だけを入れて、ほかのデータはHDDに保存すれば使用容量を節約できます。容量よりも速度、これがSSD選びのコツです。

HDDについて

容量が多ければ多いほどいいのがHDDです。SSDと同様に、各種データの書き込みや読み出しを行うデータ保存パーツです。HDDの特徴は、大容量モデルでも安く流通していること。SSDと比べると、圧倒的なコストパフォーマンスの良さ(1GBあたりの価格の安さ)を誇ります。ですので、予算が限られている場合でも手軽に大容量モデルを選ぶことができます。

ただし、SSDに比べて読み書き速度が劣りますので、ソフトのインストール先には適しません。ソフトはSSDにインストールし、作成したデータの保存先としてHDDを使うのが理想です。特に、ゲームプレイ動画など大容量データの保存先は必ずHDDにしておきましょう。もし、ゲーミングPCのHDDがいっぱいになってしまっても、増設用の内蔵SSDや外付けHDDを追加購入すれば大丈夫。大容量モデルでも数千円~1万円程度で購入できるのでコスト面でも安心です。

ビデオカードについて

初心者がゲーミングPCを買うときにもっとも注意したいパーツがビデオカードです。ゲーミングPCの心臓ともいえる最重要パーツです。ビデオカードは、PCの映像処理や映像表示を担当しています。性能が高いビデオカードを搭載すると、PCゲームの画質が良くなり、なめらかな動きでスムーズに遊ぶことができます。しかし、ビデオカードの性能が低いと、映像処理の遅延が発生し、画質が粗くなったり、カクカク不安定な描写になってしまいます。このように、PCゲームを快適にプレイするためには、高性能なビデオカードが必要不可欠です。

ビデオカードは、NVIDIA社の「GeForce」シリーズとAMD社の「Radeon」シリーズが主流です。

「GeForce RTX ○○○○」「Radeon RX ○○○○」のように、製品名にある数字の末尾2~3ケタがランクを示しています。ゲーミングPCでは、ミドルレンジとされる末尾60/600クラスが基本です。例えば、RTX 3060やRX 6600であれば、ほとんどのゲームを標準的な画質でスムーズにプレイすることができます。画質の良さを求めたい人はミドルハイの末尾70/700クラスを、最高画質設定でのプレイや動画編集などを行いたい人はハイエンドの末尾80/800クラスを選びましょう。

マザーボードについて

CPU、メモリ、SSD、HDD、ビデオカードなど、各パーツを搭載するメインの基板がマザーボードです。各パーツを接続するための接続端子(スロットやソケットと呼びます)を搭載しています。接続端子の種類や数はマザーボードによって異なります。ただし、ゲーミングPCでは、マザーボードの詳細が非公開であることが多いので、初心者はあまり気にしなくて大丈夫です。

マザーボードのランクは、CPUのサポートや各機器の管理を行う「チップセット」で判別できます。ゲーミングPC向けやハイエンド向けのチップセットは、「Z○○」「X○○」など、ZやXといった英字が採用されています。また、上位製品ほど、ネットワーク機能にも優れ、高速な有線LANポート、無線LAN機能、Bluetooth機能を備えていることも多いです。

電源ユニットについて

ゲーミングPCを動かすために、各パーツに電力を供給するパーツが電源ユニットです。電源ユニットが不安定だとPCがフリーズしたりシャットダウンしたりしてしまいますので、非常に重要なパーツです。ゲーミングPCでは、使用する電源ユニットがあらかじめ決まっていることがほとんどなので初心者は特に気にしなくて大丈夫です。もし自分で選べる場合は、容量が大きいものを選んでおくと安心です。

なお、電源変換効率が高いことを示す「80PLUS認証」を取得した製品は省エネにつながります。80PLUS認証は、Titanium>Platinum>Gold>Silver>Bronze>Standardの6グレードがあります。ゲーミングPCでは消費電力が多くなりがちなので、80PLUS認証取得モデルだと安心して長時間遊べます。

PCケースについて

すべてのPCパーツを収める箱です。PCケースのサイズが大きければ大きいほど拡張性が高く、HDD/SSD、DVD/ブルーレイドライブ、拡張カードをたくさん搭載できます。形状は、一般的なタワー型をはじめ、スリム型、キューブ型、モニター一体型などがあります。スリム型、キューブ型、モニター一体型などはデザイン性や省スペース性に優れていますが、タワー型に比べて内部空間がせまいため、冷却性能が劣ります。

初心者はタワー型を選んでおくのが無難です。タワー型なら内部スペースが広く、冷却性能が高いです。パーツ交換・増設やメンテナンスなどの作業もしやすいでしょう。

光学ドライブについて

ブルーレイ、DVD、CDなどの光学メディアを使用するときに必要なのが光学ドライブです。光学メディアに保存されたデータを読み込んだり、PC内のデータを光学メディアに書き込むためのパーツです。ゲーミングPCでは非搭載の場合も多いです。パッケージ版のソフトを購入する予定がある人、仕事で光学メディアを扱う人、PC内のデータを光学メディアで保存したい人は、オプションで追加か後付けを検討しましょう。ダウンロード販売やサブスク配信サービスしか使わないという人は不要です。

サウンドカードについて

PCの音質を高めたり、音響信号の入出力機能を追加するための拡張カードがサウンドカードです。マザーボードに内蔵されているサウンド機能が進化していることもあってか、最近のPCにはほとんど搭載されていません。標準のサウンド機能に満足できない人や、音楽関連業務での使用を考えている人は増設を検討しましょう。初心者は気にしなくて大丈夫です。

ゲーミングPC初心者が押さえておきたい専門用語(機能・ゲーム)

ゲーミングPCが搭載している機能の名前、ゲームジャンルの略称、ゲームをプレイする上で知っておきたい用語などをまとめてご紹介します。

初心者は覚えなくても問題ありません。わからない用語が出てきたときには、このページに戻って調べるようにしてくださいね。

有線LANとは何か

インターネットに有線(ケーブル)で接続する機能です。LANケーブルと接続するための接続端子(ポート)の種類や個数がスペックとして示されます。有線LANは無線LANと比べて、安定しているのが特徴です。壁や天井などの障害物や、電子レンジをはじめとする家電類が発する電波の影響を受けにくく、安定した通信速度・通信品質でインターネットに接続できます。そのため、快適にゲームをプレイするためには、無線LANよりも有線LANが推奨されます。1秒の遅延が生死を分ける対戦型ゲームの場合は、高速な光回線に有線で接続することが必須条件と言えます。

ゲーミングPCでは、ギガビット対応(1Gbps)の有線LANポートが最低1つあれば問題ありません。より高速な2.5Gbps対応ポートがあると高速回線を活かすことができますが、ほとんどの家庭の光回線は1Gbps対応ポートで十分のはずです。気になる人は、自宅の最大回線速度やルーターなどの周辺機器が2.5Gbpsに対応しているかを確認してみましょう。

無線LANとは何か

インターネットに無線(電波)で接続する機能です。Wi-Fiとも呼ばれます。無線LANには規格があり、新しい規格ほど高速通信が可能です。最新の規格はWi-Fi 6(IEEE 802.11ax)で、最大通信速度は9.6Gbps。Wi-Fi 5(IEEE 802.11ac)の6.9Gbpsよりも約1.4倍も高速化 」しています。

ゲーミングPCはLANケーブルで有線接続するのが基本ですが、どうしても無線接続するしかないという人も多いかと思います。そんな人は、できるだけWi-Fi 6(IEEE 802.11ax)対応の無線LAN機能を搭載している製品を選びましょう。Wi-Fi 6は、一般的な2.4GHz帯に加え、電波干渉を受けにくい5GHz帯の電波も使用できるため、通信が安定しやすいというメリットがあります。動画鑑賞やオンライン会議、大容量ファイルのダウンロードなど、ゲーム以外の用途でも快適にインターネット通信が行えます。

なお、ゲーミングPCを有線接続で使うという人は、無線LAN機能は不要です。もし必要になった場合は、あとから無線LAN子機を増設すれば無線LANを使用することができます。

Bluetoothとは何か

無線通信技術のひとつです。 10m程度の短距離の通信規格で、イヤホン・ヘッドホン、マウス、キーボードなどをPCやスマホにワイヤレスで接続するときの接続方法としておなじみです。Bluetoothにも規格(バージョン)があり、新しいものほど高速で省エネというメリットがあります。しかし、新旧規格間に速度差があまりないため、最新バージョンにこだわる必要はありません。大切なのは、Bluetooth機能を搭載しているのか搭載していないのかを確認しておくことです。

ゲーミングPCの場合、マウス・キーボード・ヘッドセットなどの周辺機器を有線接続するのが基本です。その場合、Bluetooth機能は不要です。しかし、ひとつでも無線接続したい周辺機器があるという人は、Bluetooth機能があると便利です。周辺機器を購入する際も、選択肢の幅が広がります。

なお、Bluetooth非搭載のPCでも、あとからBluetoothアダプターを増設することで、Bluetooth機能を追加することができます。

フレームレートとは何か

1秒間に表示される画像(フレーム)の数を示すのがフレームレートです。単位は、「fps」(frames per second)で、コマ/秒を表します。フレームレートが高いほど、画面の動きがなめらかになります。例えば、60fpsでは1秒間に60枚の画像を表示するのに対し、240fpsでは1秒間に240枚の画像を表示できますので、1秒間の情報量が4倍も違います。また、フレームレートが高いと、残像や遅延を減らす効果もあります。このように、フレームレートはゲームをプレイするときの快適さに大きく影響するため、ゲーマーたちの間ではフレームレートの高さが重要視されています。

フレームレートの高さは、PCのビデオカードの性能によって決まります。高性能なビデオカードを搭載していれば、重いゲームでも高いフレームレートでスムーズに遊べます。一方、性能が低いビデオカードの場合は、フレームレートを高く維持できませんので、画質設定で画質を落としてフレームレートを上げるという方法を使わねばなりません。画質を落とすと敵やアイテムを見つけにくくなってしまいますし、画面が見にくくてストレスを感じてしまいます。ですので、ゲーミングPCには高性能なビデオカードが必要不可欠です。ビデオカードはゲーミングPCの心臓とも言える最重要パーツです。

リフレッシュレートとは何か

モニター(ディスプレイ)の性能を示すのがリフレッシュレートです。1秒間に画面が何回書き換わるかを表したもので、単位は「Hz」(ヘルツ)です。一般的なPCモニターは60Hzで、1秒間に画面が60回書き換わります。144Hz対応のゲーミングモニターでは、1秒間に画面が144回書き換わります。画面の書き換え回数が増えると、画面の変化がなめらかになり、スムーズにゲームや動画鑑賞を楽しむことができます。ゲーミングモニターやゲーミングノートPCを購入するときは、リフレッシュレートの高さを必ず確認しましょう。なかには、240Hzや360Hzに対応したゲーミングモニターもあります。

なお、モニターのリフレッシュレートが高くても、ビデオカードが出力するフレームレート(fps)が低いと、モニターの描写性能を十分に発揮できません。ゲーミングモニターは高性能ビデオカードと一緒に使用するようにしましょう。

eスポーツとは何か

eスポーツは、エレクトロニック・スポーツ(Electronic Sports)の略で、ビデオゲームを使ったスポーツ競技のことを指します。主に、PCの対戦ゲームが使われますが、種目(ゲームジャンル)はさまざまで、プロゲーマーと呼ばれるプロ選手も増えています。プロゲーマーたちは、eスポーツの大会で賞金を獲得したり、スポンサー企業からのサポートを受けて活動しています。なかには、年収1億円を超えるプロゲーマーもいます。2021年に開催された、とある世界大会の賞金総額は2億8000万円で、優勝者の獲得賞金は1億5000万円だったそうです。eスポーツの規模と人気の高さを知ることができますね。

eスポーツは、動画配信サイトやストリーミングサービスと相性がよく、有名選手や大きな大会のプレイ動画は世界各国で視聴されています。また、プロゲーマーを目指すための専門学校が設立されるなど、スポーツ・職業のひとつとしての地位を確立しています。

MMORPGとは何か

PCゲームのジャンルのひとつで、「大規模多人数同時参加型オンラインRPG」のことを指します。複数のプレイヤーがひとつの世界に同時に参加するRPGです。プレイヤーは、自分ひとり、もしくは他のプレイヤーと協力し、冒険の旅を楽しむことができます。他のプレイヤーとのコミュニケーション、セーブ不可の物語(やり直しがきかない)、長い時間をかけてじっくり遊ぶといった点が特徴です。昨今は、マップ(行動できるエリア)が広大で、商売や農耕など冒険以外の生活も楽しめるタイプの作品も増えています。

FPS・TPSとは何か

PCゲームのジャンルのひとつで、シューティングゲームのことです。FPSは、First Person Shooting gameの略称で一人称視点(主人公視点)のシューティングゲームです。TPSは、Third Person Shooting gameの略称で、三人称視点(主人公後方視点)のシューティングゲームです。FPSでは、主人公の視線でゲームを進めていきます。銃のスコープ越しに敵を狙撃したり、物陰に隠れたり、プレイヤーは主人公となって戦場の臨場感を味わうことができます。TPSでは、主人公を後方視点から操作することになるため、カメラのような第三者的視点でゲームのストーリーを楽しめます。

どちらも敵を倒すことが目標となるため、プレイヤー同士の対戦が可能なモードがあります。生き残りをかけたバトルロワイヤル形式やグループ対戦などルールも豊富で、eスポーツの種目としても多く採用されています。

RTSとは何か

PCゲームのジャンルのひとつで、「リアルタイムストラテジー」のことです。戦争をモチーフにした作品が多く、プレイヤーはリアルタイムに進行する時間に対応しつつ、プランを立てながら敵と戦うこととなります。行動の順番が決まっているターン制ストラテジーやボードゲームとは異なり、長考や「待った」などができません。ですので、リアルタイムに変化する戦況を見極める判断力と、複数のユニットを同時に操作する瞬発力が重要となります。

RTSも対戦要素が強く、eスポーツの競技タイトルに選ばれるような人気タイトルもあります。昨今は、スマホ向けゲームや家庭用ゲームでも増えつつあるジャンルです。

MOBAとは何か

PCゲームのジャンルのひとつで、「マルチプレイヤーオンラインバトルアリーナ」のことです。3対3や5対5など、複数のプレイヤーが2つのチームに分かれ、各プレイヤーは味方と協力しながら敵チームの本拠地破壊を目指します。RTSが複数のユニットを同時に操作するのに対し、MOBAはひとつのキャラを操作します。各キャラにはレベルや武器防具といった成長要素があるのも特徴です。各プレイヤーの実力とチームワークで勝敗が決まるため、難易度は高いですが達成感も抜群です。

MOBAはeスポーツ界でもプレイ人口が非常に多く、世界大会の賞金額が多いことでも知られています。

初心者が知っておきたいゲーミングPCの選び方

初心者が知っておきたいゲーミングPCの選び方は以下の通りです。

- プレイしたいゲームの推奨スペックを満たすモデルを選ぶ

- BTOならムダのないスペックのゲーミングPCを購入できる

- ゲーム以外の用途も考慮して選ぶ

- 初めての購入はコストパフォーマンスを重視して選ぶ

- 周辺機器の予算もセットにして選ぶ

- デスクトップパソコンかノートパソコンか検討する

- 初心者は中古・自作パソコン以外から選択する

各ポイントを押さえて適切なゲーミングPCを購入しましょう。

プレイしたいゲームの推奨スペックを満たすモデルを選ぶ

初心者がゲーミングPCを選ぶ際の基本は、プレイしたいゲームの推奨スペックを確認し、それを上回るモデルを購入することです。スペックが足らないと、快適にゲームをプレイできない可能性があります。

推奨スペックを確認する際は、1つのゲームだけでなく、複数のタイトルを確認しておくのがおすすめです。現在気になるタイトルがない場合でも、好きなジャンルやプレイしてみたいジャンルの主要ソフトの推奨スペックを確認しておくことで、プレイできるゲームの幅を広げられます。

注意点としては、推奨スペックギリギリのモデルを選んでしまうと、動作に不安が出る可能性があることです。スペックに余裕を持たせておけば快適にゲームが楽しめます。また、マルチタスクにも対応しやすく、活用の幅が広がるため、より長く快適に使用できるでしょう。

BTOならムダのないスペックのゲーミングPCを購入できる

「BTO」は、「Build To Order」の略称で、受注生産PCのことを意味します。市販の完成品PCと比べて、各パーツを自由にカスタマイズできるのが特徴です。ユーザーは、お店や公式サイト上で好きなパーツを選び、自分にあったカスタマイズをして注文します。メーカーは、ユーザーの注文を受けてからPCを生産し、組み立てて完成した状態で納品します。このような手順があるため、BTOパソコンを購入する場合、PCパーツの基礎知識が必要です。PCにあまり詳しくない人はショップ店員や専門スタッフに相談しながら注文しましょう。

BTOのメリットは、ムダがない構成のPCを購入できることです。ゲーム目的であれば、自分がプレイしたいゲームにピッタリあわせた性能のPCを注文することができます。必要なパーツだけで構成されているため、購入価格も必要最低限に抑えることができます。なお、注文から納品まで時間がかかることも多いので、納期には注意しましょう。

ゲーム以外の用途も考慮して選ぶ

初心者のゲーミングPC選びでは、単にゲームプレイの品質だけでなく、その他の用途も考慮することが重要です。例えば、PCゲームをしながらの録画や配信を考えている、または、画像・動画編集も行いたい人は、これらのタスクもスムーズにこなせるスペックを持つモデルを選ぶ必要があります。

スペックが十分でない場合、配信の際にグラフィックの品質やフレームレートを下げなければなりません。動画編集を行う際は、プレビューやレンダリング等のスピードが遅く、作業効率が低下してしまいます。なお、動画編集においては編集する動画の解像度も考慮してスペックを選んでください。

PCゲーム以外の作業も快適に行いたいのであれば、その他の用途に必要なスペックも確認したうえで、ゲーミングPCを選びましょう。

初めての購入はコストパフォーマンスを重視して選ぶ

ゲーミングPCの購入を検討している初心者は、ゲームへの熱量や予算を考慮しながら、コストパフォーマンスの高いモデルを選ぶことがポイントです。ハイスペックなモデルは確かに魅力的ですが、それほど頻繁にゲームをプレイしない場合、その性能を十分に活かしきれません。

一方、安さばかりを追求すると、プレイできるゲームの種類が限られるうえ、新しいゲームの推奨スペックに対応できず、新しいゲーミングPCが必要になる可能性もあります。生活スタイルや、どれだけの時間をゲームに費やすのかを考慮し、最適なコストパフォーマンスのモデルを選ぶとよいでしょう。

周辺機器の予算もセットにして選ぶ

ゲーミングPCを初めて購入する初心者の人は、周辺機器も考慮して予算を検討することが大切です。ゲーミングPCの性能を十分に活かすためには、適切な周辺機器が欠かせません。具体的には以下のようなものが挙げられます。

- モニター

- マウス・マウスパッド

- キーボード

- ヘッドセット

- マイク

- デスク

- ゲーミングチェア

- ゲームパッド

- ルーター

特にモニターは、ゲーミングPCが出力するグラフィック品質に対応したモデルの選定が必要です。4K解像度や高リフレッシュレートに対応したモニターを選ぶことで、ゲーミングPCの性能を存分に発揮できます。周辺機器を購入する予算は、本体の購入に加えて5万〜10万円程度を確保しておきましょう。

デスクトップパソコンかノートパソコンか検討する

初心者のゲーミングPC選びでは、デスクトップとノート、双方のメリット・デメリットを理解して選択することが大切です。具体的なメリット・デメリットは以下の通りです。

デスクトップパソコンのメリット

- 同価格帯ならば性能が高い

- 冷却性能が高く長時間のゲームプレイにも対応できる

- 良好なプレイ環境を手に入れやすい

- カスタマイズ性が高く、部品のアップグレードがしやすい

デスクトップパソコンのデメリット

- サイズが大きくそれなりのスペースが必要になる

- 持ち運びができないため、自宅でしかプレイできない

- 必要な周辺機器が多くコストがかさむ

- 消費電力が多いため電気代が高くなりやすい

ノートパソコンのメリット

- 持ち運びができ、場所を選ばずゲームが楽しめる

- 省スペースで、日常的な作業にも適している

- 省エネルギーで、電気代を抑えられる

ノートパソコンのデメリット

- 価格に対する性能がデスクトップに比べ劣ることが多い

- 熱の発散が難しく、冷却性能が劣る

- カスタマイズやアップグレードが難しい

これらを考慮し、目的に合わせて選択しましょう。持ち運びの必要がない人やゲームを最優先する人は、性能の高いデスクトップ型のゲーミングPCがおすすめです。

初心者は中古・自作パソコン以外から選択する

PCを構成する各パーツを自分で集めて自分で組み立ててゲーミングPCを作る、という上級者のスタイルです。メーカーが取り扱っていない珍しいパーツ、出たばかりの最新パーツ、手持ちの古いパーツなどを自由に組み合わせて、自分だけのゲーミングPCを作ることができます。

構成の自由度が高く、安く流通している中古品やセール特売品を混ぜれば、必要経費を非常に安く抑えられます。ただし、組み立て時や完成後にトラブルが起きても、すべて自分で解決しなければいけないというデメリットがあります。さらに、最悪の場合は火災や感電につながる事故が発生することもありますので、初心者は注意してください。どうしても自作に挑戦したいという初心者は、PCパーツショップのスタッフに相談してみましょう。

また、安さを求める場合、中古のゲーミングPCを購入する選択肢もありますが、ゲームを安心・快適に楽しみたい人は、新品を選ぶのがおすすめです。中古のゲーミングPCには、性能が低く、最新のゲームに対応できないリスクが考えられます。

中古品は保障期間が短いか、そもそもない場合もあり故障時のリスクが高まります。さらに、掲載されているスペックが高くても、長期間の使用で性能が劣化しているかもしれません。

以上のことから、初心者の方はリスクの高い自作パソコンや中古品は避け、新品のゲーミングPCを選択しましょう。

初心者におすすめのNECゲーミングPC「LAVIE Direct GX」

NECのゲーミングPC「LAVIE Direct GX」は、幅広いゲームが楽しめるスペックと品質の高さを併せ持つゲーミングPCです。具体的なスペックは以下の通りです。

| OS | Windows 11 (Home/Pro) |

|---|---|

| CPU | Intel Core (i7-13700F/i5-13400F) |

| グラフィックボード(GPU) | ・NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ・NVIDIA GeForce RTX 3060 |

| メモリ | 8〜32GB |

| ストレージ(SSD) | 256GB〜2TB |

| 外部インターフェイス | ・USB Type-C × 1 ・USB Type-A × 6 ・DisplayPort × 2〜3 ・HDMI × 1 |

処理性能に優れた「第13世代 intel Core プロセッサー 」を採用しており、さまざまな作業をスムーズに行うことが可能です。ゲーミングPCに重要なグラフィックボードにはNVIDIA製を採用しています。「GeForce GTX 1650 SUPER」は、多くのPCゲームをフルHDで安定して楽しめる性能を備えており、「GeForce RTX 3060」は、低〜中負荷のゲームであれば、WQHDや4Kの解像度を高フレームレートでプレイ可能です。

また、冷却性能も優れており、長時間のゲームでも安定した動作が期待できます。外観は和を感じさせる落ち着いた印象で、大人っぽいデザインです。

さらに、国内生産で品質管理にもこだわっているので、初心者でも安心して購入できます。故障が不安な場合は、最大5年の延長保証サービスも選択できます。このように「LAVIE Direct GX」は、高品質かつコストパフォーマンスに優れたゲーミングPCをお探しの人におすすめです。

ゲーミングPC初心者は基礎知識を押さえて最適なモデルを選ぼう

ゲーミングPCは各パーツのスペックがゲーム環境に影響するため、初心者はそれぞれの役割や必要なスペックを把握しておくことが大切です。また、関連する専門用語や選び方も押さえたうえで、最適なゲーミングPCを選択しましょう。

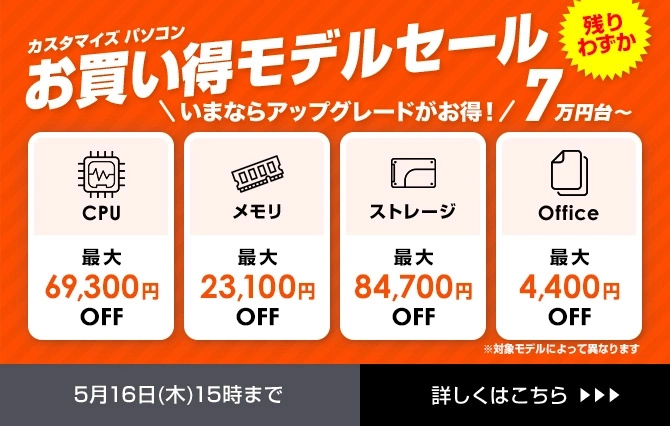

NECでは、高品質でコストパフォーマンスのよいゲーミングPCを販売しています。ECサイトでは、定期的にキャンペーンやクーポン発行などを行っているので、ゲーミングPCを検討している初心者の方はぜひチェックしてみてください。

NEC Direct