Windows 11がリリース!新機能は?PCの対応条件は?

無料?気になる情報を解説!!

2022.11.30(WED)

2023.09.05(TUE)

Windows 10の登場から6年経った2021年10月5日、ついに新しいWindowsであるWindows 11がリリースされました。Windows 11はWindows 10からデザインが大きく変わりましたが、違いはそれだけではありません。新しいWindowsだけの新機能が追加されています。

しかしMicrosoft社はWindows 10が最後のWindowsになると発表していたはずです。どうしてWindows 11がリリースされることになったのでしょうか。

そしてWindows 11がリリースされたということは、Windows 10はやがてサポートされなくなってしまうということでもあります。サポートされなくなってしまうのであれば、早くWindows 11にアップグレードしたほうがいいのでしょうか。

Windows 11がリリースされた背景、新機能、いつアップグレードすればいいのかなど、Windows 11に関するさまざまな情報をまとめて解説していきます。

新OS『Windows 11』が登場!

Windows 10の後継OSとなるWindows 11がついにリリースされました。見るとデザインが大幅に変わったことがわかります。しかしそれ以外にWindows 11はこれまでのWindowsとどんなところが違うのでしょうか。Windows 11で新しく追加された機能、改善された機能にはどんなものがあるのでしょうか。そしてMicrosoft社はWindows 10が最後のWindowsになると発表していました。それなのにどうしてWindows 11がリリースされることになったのでしょうか。Windows 11の新機能やリリースされた背景などについて解説します。

Windows 11はどんなOS?

Windows 11とは2021年10月5日にリリースされた、新しいバージョンのWindowsのことです。 Windows 10との大きな違いは、デザインが一新され、見た目が大きく変わったところです。これまで左端にあったスタートボタンは中央に配置され、クリックするとウィンドウでピン留めしたアプリケーションなどが表示されます。ウィンドウの角が丸くなり、ソフトな印象になりました。

もちろん、変わったのは見た目だけではありません。新しい機能がいくつも搭載されています。 複数のウィンドウを瞬時に並べられるスナップ機能は、同時に複数のアプリケーションを使って作業するときに便利です。ニュースや天気予報などの情報を厳選して表示するウィジェットは、それぞれのサイトにアクセスすることなく情報が得られます。

ほかにもチャットアプリのMicrosoft Teamsがタスクバーに統合し、さまざまなデバイスやプラットフォームと簡単に連絡がとれるようになっています。現在は対応していませんが、将来的にAndroidのアプリがWindowsで動作する予定です。Windows 11へのアップグレードは、使用しているパソコンが対応していれば、無償で行うことができます。

Windows 11がリリースされた背景

実はかつてMicrosoft社は「Windows 10を最後のバージョンにする」と発表していました。つまりWindows10以降は大きなバージョンアップを行わず、定期的に機能をアップデートしていくというのです。これまで何度もあった、Windows XPからWindows Vistaへアップグレードするようなことは、もう起こらないはずだったのです。それなのにどうしてMicrosoft社は、Windows 11を発表したのでしょうか。

通常のアップデートよりも大幅に機能が改善されただけでなく、デザインも大幅に変更されたことをアピールする目的で、Windows 10ではなくWindows 11として発表したのではないか?と多くのメディアは推測しています。

その根拠として、これまでWindowsのアップグレードは有償だったにも関わらず、Windows 10からWindows 11へのアップグレードが無償であることが挙げられています。そのためWindows 11はさまざまな機能を搭載していますが、Windows 10の延長線上にあるWindowsと考えられます。そのため自分のパソコンがWindows 11のアップグレードに対応していなかったとしても、急いで買い替えてWindows 11にする必要はないでしょう。

無償アップグレードでWindows 11に

Windows 10からWindows 11へのアップグレードには費用がかかりません。これまで新しいバージョンのWindowsにアップグレードする場合、アップグレード用のディスクを購入したり、シリアルキーを購入してダウンロードしたりする必要がありました。無償でアップグレードができることもありましたが、期間が定められていて、その期間を超えると無償でアップグレードすることができませんでした。

しかしWindows 11へのアップグレードは無償です。ただしアップグレードディスクの販売はなく、インターネットからのダウンロードのみとなっています。また無償アップグレードの期間が定められてはいません。いつでも無償でアップグレードできるのです。だから「急いでアップグレードしないと」と慌てる必要はありません。Windows 11が必要になったときに、自由にアップグレードすればよいのです。

いつからWindows 11を使えるの?

Windows 11は2021年10月5日リリースされており、対象のパソコンではもうアップグレードすることができます。

かつてWindows95が発売されたときは世界的なニュースになり、深夜0時にカウントダウンを行って販売したほどです。規模は縮小しましたがその後も新しいWindowsがリリースされるたびに、大きな注目を集めてきました。

しかしいまはWindowsのリリースにあまり注目が集まらなくなっています。Windows 11もかつてほどの注目を集めなかったので、リリース自体を知らない人がいるかもしれませんが、すでにWindows 11のアップグレードは始まっています。対象となっているパソコンであれば、いつでも自宅のパソコンからWindows 11へアップグレードすることができます。

ただしパッケージ版のWindows 11はまだ発売日が発表されていません。アップグレード以外の方法でWindows 11をパソコンにインストールしたい場合は、しばらく待つ必要があります。

Windows 11の新機能をチェック!

デザインや仮想デスクトップ、スナップ機能、ウィジェット機能、Teamsとの統合など、Windows 11で新しくなった機能について紹介します。Windows 11にアップグレードするべきかどうか悩んでいる方は、どういった機能が追加・強化されているのかをチェックして判断してください。自分にとって便利な機能が強化されているのであれば、Windows 11にアップグレードするのもいいでしょう。

Windowsのデザインがリニューアル

Windows 11を見たときに、真っ先に気づくのがデザインの大きな変更です。まずに目につくのは、スタートボタンの位置です。これまでのWindowsだとスタートボタンの位置はタスクバーの左端と決まっていました。しかしWindows 11からはタスクバーの中央にスタートボタンが配置されています。ちなみにスタートボタンの位置は変更できるので、慣れた左端に移動することができます。

スタートボタンを押すとスタートメニューが表示され、ピン留めしたアプリケーションと「おすすめ」が表示されます。ピン留めしていないアプリケーションは「すべてのアプリ」をクリックすると表示されます。またウィンドウの角が丸みを帯びたデザインになり、全体的にソフトな印象になっています。そのほかアイコンやフォルダのデザインにも変更がされています。Windows 11は全体的にシンプルでありながら、使いやすいデザインになっています。

仮想デスクトップの使いやすさが向上

Windows 11では仮想デスクトップの使い心地が向上しました。仮想デスクトップとは仮想的にマルチディスプレイを再現する機能のことで、複数のディスプレイを接続しているかのように複数のデスクトップを仮想で作ることができます。仮想デスクトップを作ることで、必要に応じてデスクトップを切り替えられるようになります。デスクトップが1つしかなくて複数のアプリケーションやウィンドウが重なり合うような状況も、仮想デスクトップを使うことで解決できます。

仮想デスクトップの切り替えはタスクビューボタンを押して行います。Windows 10ではジョブに表示されていた仮想デスクトップは、Windows 11からは下部に表示されるようになっています。また仮想デスクトップごとに背景を変更できるようになったのも大きなポイントです。これで仮想デスクトップごとの違いがひとめでわかるようにできます。また仮想デスクトップの順番をドラッグで入れ換えることも可能になりました。

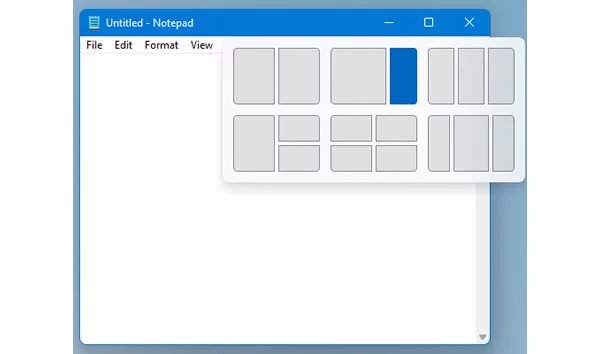

ウィンドウをきれいに並べるスナップ機能

Windows 11では仮想デスクトップの使い心地が向上しました。仮想デスクトップとは仮想的にマルチディスプレイを再現する機能のことで、複数のディスプレイを接続しているかのように複数のデスクトップを仮想で作ることができます。仮想デスクトップを作ることで、必要に応じてデスクトップを切り替えられるようになります。デスクトップが1つしかなくて複数のアプリケーションやウィンドウが重なり合うような状況も、仮想デスクトップを使うことで解決できます。

仮想デスクトップの切り替えはタスクビューボタンを押して行います。Windows 10ではジョブに表示されていた仮想デスクトップは、Windows 11からは下部に表示されるようになっています。また仮想デスクトップごとに背景を変更できるようになったのも大きなポイントです。これで仮想デスクトップごとの違いがひとめでわかるようにできます。また仮想デスクトップの順番をドラッグで入れ換えることも可能になりました。

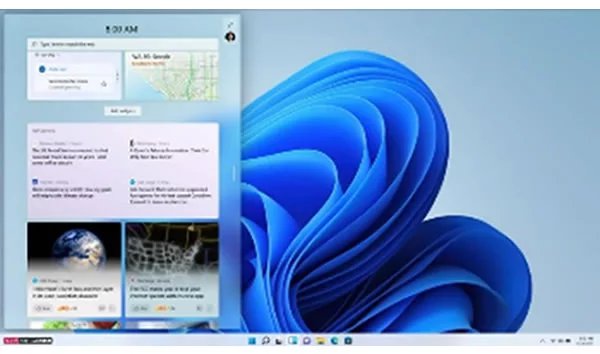

必要な情報をまとめられるウィジェット

Windows 11には新しくウィジェット機能が搭載され、わざわざアプリケーションを起動したり、Webサイトにアクセスしたりしなくても、天気やニュースなどの情報を確認することができようになりました。ウィジェットにはそのほかにも、OneDriveに保存した写真などを表示することができます。ウィジェットを確認するには、タスクバーのウィジェットボタンをクリックするだけで、ウィジェットのウィンドウが表示されます。

ウィジェットは初期設定の状態では天気予報、あなたへのおすすめ、フォト、トップ記事などが表示されます。自分にとって必要のない情報や、表示したい情報があれば自由にカスタマイズできますので、自分好みの情報を表示するウィジェットにしましょう。またニュースそのもののカスタマイズも可能で、国内や経済の記事を中心に表示させることもできます。そのほかにもカレンダーやタスク、交通情報などを追加して表示することが可能です。「誤ってクリックすることがあってわずらわしい」という場合は、ウィジェットそのものを表示しないように設定することもできます。

Teamsでチャット・ビデオ会議が可能に

Windows 11からは、チャット・ビデオ会議用のアプリケーション「Microsoft Teams」が標準のチャットツールとしてWindows 11に統合されます。いまはまだTeamsは単体のアプリケーションとして提供さていますが、準備が整い次第、Windows 11に統合されることになっています。TeamsとはMicrosoft社が提供するチャットやビデオ会議をするためのコミュニケーションツールです。新型コロナウイルスの大流行以来、リモートワークが一般的になったこともあって、ZOOMやTeamsなどのビデオ会議ができるコミュニケーションツールが大きく注目されました。特に企業ではMicrosoft Officeを使っていることが多いため、Teamsがよく利用されています。

Teamsそのものはすでに単体のアプリケーションとして提供されていますが、Windows 11に統合されることで快適性が向上し、さらにコミュニケーションツールとして普及していくでしょう。またiPhoneやAndroidなどのスマートフォンなどでもTeamsは提供されているため、Windows以外のプラットフォームとも簡単にコミュニケーションをとることができます。

アップデートで新機能が追加

Windowsはインストールした時点で完成しているOSではなく、アップデートによってさまざまな機能が追加されたり、リニューアルされたりしています。Windowsのデザインやレイアウトの変更といった細かなものから、新機能の追加までアップデートの内容は多岐にわたります。すでにWindows11がリリースされて以来、さまざまな機能が追加されています。

画面上の動作を録画する機能が、Snipping Tool(切り取りツール)に追加されました。操作解説などの動画を作成するときに便利な機能です。さらにスクリーンショットが、自動保存されるようになっています。

スタート画面にフォルダを作成して、アプリを格納できるようにもなっています。アプリをフォルダごとに分けて、グループ化することが可能です。メモ帳でタブ表示できるようにもなっています。ひとつのウィンドウにメモ帳をまとめられるため、効率的に作業が行えるでしょう。

このようにWindows11では、アップデートによりさまざまな機能が追加されています。

Windows 11とWindows 10の違い

Windows 11とWindows 10との違いについて解説します。Windows 11はWindows 10の登場から6年も経っているので、さまざまな新機能が追加されていました。その代わり、動作に必要なシステム要件がWindows 10よりも厳しくなり、購入して4年ほどしか経っていないパソコンでもWindows 11にアップグレードできない可能性があります。ほかにもWindows 10にあった機能がWindows 11からは除かれていることもあります。Windows 10との違いを確かめ、Windows 11にアップグレードするときの参考にしてください。

動作に必要な条件が違う

Windows 10とWindows 11の大きな違いは、動作に必要な条件が大きく違うことです。Windows 10は比較的性能が低めのパソコンでも動作しましたが、Windows 11ですと性能の低いパソコンだと動作しないおそれがあります。 ちなみにWindows 10とWindows 11のシステム要件を比較します。

ノートパソコン向けCPU

| Windows 10(64bit) | Windows 11 | |

|---|---|---|

| CPU | 1 GHz以上 | 1GHz以上で2コア以上の64bit互換プロセッサ |

| メモリ | 2GB以上 | 4GB以上 |

| ストレージ | 20GB以上 | 64GB以上 |

| グラフィックスカード | DirectX9以上 | DirectX12以上 |

| ディスプレイ | 800×600以上 | 9インチ以上、8bitカラー、720p |

そのほかにもいくつかあるのですが、大まかには以上のとおりです。Windows 10に比べると、Windows 11はシステム要件がかなり厳しくなっていることがわかると思います。ただし比較的新しいパソコンであれば、問題なくクリアできるレベルの要件です。ただWindows 11のシステム要件に足りなかったとしても、いまのところWindows 11でなければ動作しないアプリケーションはほとんどないため、Windows 10が問題なく動作しているのであれば無理にパソコンを買い替える段階にはなっていません。

Androidのアプリが動作する

Windows 11ではWindows用のアプリケーションだけでなく、スマートフォンのAndroidのアプリケーションも動作することが発表されています。しかしWindows 11のリリース段階では未対応で、正式に対応するのはまだ先になるようです。Androidアプリの対応機能は、Windowsに仮想のAndroid環境を作ってその上でアプリを動かすというものです。アプリをWindowsで起動するとWindows用のアプリケーションと変わらない使い方が可能になり、データも簡単にアプリとWindowsでやり取りすることができます。 ただしAndroidのアプリストアであるGoogleの「Playストア」には対応していません。Microsoft StoreのAmazon Appstoreにアクセスしてアプリをダウンロードすることになるため、いまスマートフォンで愛用しているアプリをWindows 11でも使えるとは限りません。Windows 11で正式にAndroidアプリが動作するようになってから、対応するアプリが増える可能性は十分にあるので楽しみにしていましょう。

Internet Explorerがない

Windows 11にはMicrosoft社の最新インターネットブラウザのMicrosoft Edgeしかなく、Internet Explorerは含まれていません。Internet Explorerをダウンロードしてインストールすることもできません。

Internet Explorerは最初のバージョンが登場してから20年以上も経っているので、すべてを刷新したEdgeがMicrosoft社の最新のブラウザとなりました。

Internet ExplorerがなかったとしてもWebサイトを見るだけならEdgeで問題ないのですが、仕事などでInternet Explorerでしか動作しないサービスやシステムを使っている場合は要注意です。同じMicrosoft社のブラウザですが、EdgeはInternet Explorerと同じように動作しません。Internet Explorerが必要な場合は、アップグレードせずにWindows 10をそのまま残しておきましょう。またChromeやFirefoxはこれまで通りインストールして使うことができますので、Edgeとは違うブラウザを使いたい場合は、それぞれダウンロードしてインストールしてください。

Windows 11から失われる機能も

Winsows11からなくなるのは、Internet Explorerだけではありません。ほかにもあまり使われていなかった機能や新しい機能との兼ね合いでなくなっているものもあります。Windows 11へのアップグレードを検討している場合は、Windows 10からなくなる機能などについても注意しておきましょう。

・Cortana(コルタナ)

Windows 10のタスクバーにある○のアイコンをクリックすると起動する、音声アシスタント機能です。音声で指示してアプリケーションの起動やスケジュールの確認などを行うことができました。Windows 11からは搭載されません。

・Skype

Windows 10では最初からインストールされていましたが、Windows 11からはなくなっています。Skypeが担っていた役割は、今後Teamsが担うことになります。Skypeそのものはなくならず、ダウンロードしてインストールすることはできます。

・タブレットモード

タブレットPCとして、ディスプレイを指でタッチしてWindowsを操作する機能です。あまり使用されることがなかったのか、Windows 11からはなくなってしまいます。

Windows 11にアップグレードするときの注意点

「早く新しいWindowsを試してみたい」という人もいると思いますが、その前にいくつかの注意点があります。大勢の人が長く使っているものは、さまざまなトラブルが解消されて安心して使えることが多いのですが、新しいものは未知のトラブルが隠されている可能性もあります。急いでWindows 11へアップグレードする前に、注意点をチェックしましょう。特に仕事で使っているパソコンの場合、トラブルが起こると大変です。

不具合が発生することも

まだリリースされて間もないWindows 11には、不具合が発生するおそれがあることも留意することが必要です。リリースされたばかりのOSは、製作したソフトメーカーも把握していない不具合が隠れていることがあります。そういった不具合は大勢のユーザーが使用することで見つかり、メーカーは不具合の報告に対応するアップデートを行うことで解消されていきます。つまりリリースから時間が経てば経つほど安全性が高いということができるのです。

リリースされたからとすぐにWindows 11にアップグレードするのではなく、利用しているユーザーの反応をSNSなどで調べてみるのもいいでしょう。自分が愛用しているアプリケーションの動作が不安定などの報告があれば、少し時間をおいてアップデートされるのを待ってもいいでしょう。

アップグレードできないパソコンもある

Windows 11はシステム要件がWindows 10よりも厳しくなっていることもあり、Windows 10が問題なく動作するパソコンでもアップグレードできないことがあります。システム要件を満たしていないパソコンをWindows 11にアップグレードするのは、さまざまな不具合が起こるおそれがあるため、Microsoft社は推奨していません。またDVD-ROMからWindows 11へアップグレードするには、片面2層DVDにデータを記録できるドライブが必要です。

いまのところWindows 11でなければ動かないアプリケーションはほとんどない状態なので、無理にアップグレードする必要はないでしょう。ちなみにMicrosoft社はWindows 11のリリース当初より、アップグレードに対応するCPUを拡大しています。今後もWindows 11に対応するパソコンが増える可能性があるので、しばらくはWindows 10のまま様子見をしてもいいでしょう。

対応していないアプリがあるおそれも

いまのところWindows 10で使用していたアプリケーションで、Windows 11で動作しないものはほとんどありません。また有名なアプリケーションであれば、すでにWindows 11に対応している、対応予定があると考えて大丈夫でしょう。 問題はすでにバージョンアップが終わっていたり、小規模なソフトメーカーが製作している場合です。すぐにWindows 11に対応できなかったり、そもそも対応する予定がなかったりすることもあります。フリーソフトも多くは個人が製作しているため、Windows 11での動作で問題があってもすぐに対応しないかもしれません。いま自分が使っているアプリケーションで代わりがないような重要なものがあれば、あらかじめWindows 11への対応状況を確認しておきましょう。

自分のパソコンはWindows 11に対応している?

Windows 10が問題なく動作していても、Windows 11へアップグレードできるとは限りません。Windows 11にはシステム要件が定められていて、それに当てはまらないパソコンはアップグレードの対象外です。どんなパソコンならWindows 11にアップグレードできるのか、そしてどうすれば自分のパソコンがWindows 11に対応しているのかを調べられるのでしょうか。Windows 11に対応するパソコンの調べ方と、どういったパソコンがWindows 11に対応しているのかを解説します。

Windows 11の最小システム要件は?

Windows 11はWindows 10よりも最小システム要件が厳しく、次のようになっています。また、インターネットに接続できる環境とMicrosoftアカウントが必要になります。

| CPU | 1GHz以上で2コア以上の64ビット互換プロセッサ |

| メモリ | 4GB |

| ストレージ | 64GB以上 |

| システムファームウェア | UEFI、セキュアブート対応 |

| TPM | TPMバージョン2.0 |

| グラフィックスカード | DirectX 12以上 |

| ディスプレイ | 9インチ以上で8ビットカラーの高解像度 (720p) ディスプレイ |

・CPU

Windows 11に対応するCPUについてはMicrosoft社が詳しく発表していますが大まかには、インテル®であれば2017年に発売された第8世代以降のCore™シリーズ、AMDであれば2019年に発売された第3世代以降のRyzen™シリーズが対象になります。

・メモリ

Windows 11ではWindows 10の最小要件の倍である4GBになりました。もちろんメモリは多ければ多いほどパソコンを快適に使うことができます。

・ストレージ

64GB以上となっていますが、その後のアップデートなどに対応していくことを考えれば、もっと大容量のストレージが必要になります。ストレージもメモリと同様に多ければ多いほど快適に使えます。

・システムファームウェア

システムファームウェアとはパソコンの機器を制御するソフトウェアのことで、マザーボードのROMに記録されています。このシステムファームウェアがUEFIという新しいタイプで、セキュアブートに対応していればWindows 11にアップグレードできます。

・TPM

TPMとはセキュリティ機能を高めるための装置のことです。いまのパソコンでは標準で組み込まれているのが一般的です。

・グラフィックスカード

DirectXとはMicrosoft社が開発した映像などを制御するプログラムのことで、DirectX 12はその最新バージョンです。リリースされたのは2015年なので、いま使われている多くのパソコンはDirectX 12を使用しています。

・ディスプレイ

8ビットカラーとは256色のことで、720pは縦が720ピクセルの解像度を意味しています。解像度が1280×720または1024×768以上のディスプレイであればWindows 11に対応しています。

PC 正常性チェックアプリで確認できる

自分のパソコンがWindows 11にアップグレードできるかどうかを判断できる「PC 正常性チェックアプリ」をMicrosoft社が提供しています。システム要件を確認してもよくわからない場合はPC 正常性チェックアプリを使ってみましょう。

1)PC正常性チェックアプリのダウンロード Windows 11のサイトの下部にある「互換性の確認」の「PC正常性チェックアプリのダウンロード」をクリックするとダウンロードが始まります。

https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-11

2)PC正常性チェックアプリの起動 ダウンロードしたファイルをダブルクリックするとセットアップが始まり、PC正常性チェックアプリが起動します。

3)Windows11への対応を確認します。

PC正常性チェックアプリが起動したら「今すぐチェック」のボタンをクリックすると、パソコンがWindows 11に対応しているかどうかをチェックしてくれます。Windows 11のシステム要件を満たしていなかった場合、「すべての結果を表示」をクリックするとどの要件を満たしていなかったのかを確認できます。

目安は2018年以降に購入したかどうか

自分のパソコンがWindows 11に対応しているかどうかは、インテルのCPUを使っている場合だと2018年以降に購入したかどうかが目安になります。Windows 11に対応する第8世代のCore™シリーズのCPUが2017年11月に発売されているので、2018年以降に購入しているのなら第8世代以降のCPUを搭載している可能性が高いのです。ただし2018年以降でも第8世代以前のCPUを搭載したパソコンを購入している可能性があるので、あくまでも目安としてお考えください。

AMDの場合は、第3世代以降のRyzen™シリーズのCPUがWindows 11に対応しています。第3世代のCPUは2019年7月に発売されているので、2019年の下半期以降に購入している場合は、Windows 11に対応している可能性があります。Windows 11のシステム要件はCPU以外にもあるのですが、そのほかの項目は2018年に以降に発売されたパソコンであれば要件の多くをクリアしている可能性が高いです。また2018年以前に購入したパソコンであればCPUが要件を満たしていないため、必然的にWindows 11に対応していないといえます。

Windows 10のままでも大丈夫?

新しくWindows 11が登場したので「早くアップグレードしなくちゃ」と思っている人も多いかと思います。しかしWindows 11へは慌ててアップグレードするのはまだ早い段階です。しばらくはWindows 10を使っている人も多いので、そのままWindows 10を使い続けても問題はないでしょう。では、いつまでWindows 10を使っていても大丈夫なのでしょうか。いつWindows 11にアップグレードすればいいのでしょうか。Windows 11にアップグレードするタイミングについて解説していきます。

Windows 10でも問題なし

Windows 11は見た目が新しくなっているものの、基本となっている部分はWindows 10とあまり変わっていません。そのため、操作の仕方に多少の違いはあるものの、できることは同じなのでWindows 11にしたメリットはあまり感じないでしょう。そしていまのところWindows 11しないことで起こる問題もありません。そのため、Windows 10で問題なくパソコンが使えているのであれば、そのままでもいいでしょう。

ただしWindows 10では、機能を追加するような大きなアップデートを行わないことが発表されています。そういったアップデートは、今後Windows 11で行われていきます。そしてWindows 10は2025年でサポートが終了します。まだ先のことではありますが、サポートが終了したWindowsを使い続けることは、セキュリティ上のリスクがあるので注意してください。

パソコンを買い替えたときで大丈夫

Windows 11はすぐにアップグレードする必要のないOSではありますが、Windows 10のサポートが2025年で終了してしまうので、いずれはWindows 11にする必要があります。ただしすぐにアップグレードするかどうかは難しいところです。例えば会社のリモート業務でパソコンを使っている場合、Windows 11にアップグレードすることで不具合が起こると仕事に支障が出てしまいます。ほかにもWindows 11に対応していないアプリケーションを使っていると、代わりになるアプリケーションを探さなくてはいけません。

すぐにWindows 11にアップグレードする理由がないのであれば、アップグレードするのではなく、いつかパソコンを買い替えたタイミングでWindows 11を使い始めるのもいいでしょう。リリースからある程度期間が空いていれば、Windows 11の不具合なども解消されている可能性が高いです。

Windows 11のアップグレード方法

Windows 11にアップグレードしたいと思った場合、大きく分けて3つの方法があります。1つは通常のWindowsのアップデートと同じ方法でアップグレードする方法です。もう1つはインストールアシスタントというツールを使ってアップグレードする方法です。ほかにもインストールメディアを作成して、USBメモリやDVDからインストールすることもできます。ここではWindows 10からWindows 11にアップグレードする方法を紹介していきます。

インストールアシスタントを使う

Windows 11へのアップグレード方法にはいくつかの方法があります。いちばん簡単なのはWindows Updateを使った方法で、Windowsの準備が整ったら通知が表示されます。「設定」⇒「更新とセキュリティ」⇒「Windows Update」にアクセスしたら「更新プログラムのチェック」のボタンを押して、手順に従ってください。そのほかのWindows 11にアップグレードする方法には「インストールアシスタント」を使った方法があります。

1)Windows 11インストールアシスタントのダウンロード

「Windows 11をダウンロードする」のページにアクセスして「Windows 11インストールアシスタント」の「今すぐダウンロード」をクリックするとダウンロードが始まります

https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11

2)Windows 11インストールアシスタントの起動

ダウンロードしたファイルをダブルクリックするとWindows 11インストールアシスタントが起動します。Windows 11のシステム要件を満たすと、ライセンス条項が表示されます。問題がなければ「同意してインストール」をクリックしてください。

3)Windows 11をインストールする

Windows 11インストールアシスタントの準備ができたら「今すぐ再起動」のボタンをクリックしてください。インストールが完了するまで、自動的に何度か再起動されます。インストールが完了するまで、電源を切らないように注意してください。

インストールメディアを作成する

Windows 11はインストールアシスタントでダウンロードしてインストールする方法のほかにWindows 11のデータを記録したメディアを作成してインストールする方法があります。インストールメディアを使ったインストール方法の大きな特徴は、ダウンロードしたパソコン以外のパソコンでWindows 11をアップグレードすることができることです。

またインストールアシスタントを使ったときは「完全アップグレード」でWindows 11にアップグレードされますが、インストールメディアを使うときは「データのみを保持」と「クリーンインストール」も選ぶことができます。それぞれの違いは次のとおりです。

・完全アップグレード

Windows 10の設定、個人用ファイル、アプリケーションを保持したままWindowsだけアップグレードします。

・データのみを保持

個人用ファイルだけを残し、Windows 11にアップグレードします。Windowsの設定とアプリケーションは保持されません。

・クリーンインストール

Windows 11だけインストールした状態になります。Windowsの設定、個人用ファイル、アプリケーションは保持されません。

インストールに必要なものを準備する

インストールメディアには、データ保存用のDVDかUSBメモリを使用します。Windows 11のデータは約8GBあるため、それ以上のデータを記録できるだけの容量が必要です。インストールメディアにDVDを使用する場合、Windows 11のダウンロードデータが記録できる容量が必要です。Windows 11のダウンロードファイルのサイズが片面1層の容量である約4.7GBを超える場合は、約8.5GB記録できる片面2層のDVD-R DL(またはDVD+R DL)のディスクと対応するドライブが必要です。

Windows 11のダウンロードファイルのサイズは、選んだ言語やエディションで異なります。USBメモリの場合は約8GB以上の容量があれば、インストールメディアを作成できます。ただしUSBメモリに保存されているデータはすべて削除されてしまうので注意してください。

メディア作成ツールを使用する

インストールメディアを作成するため、メディア作成ツールをダウンロードしましょう。

1)メディア作成ツールのダウンロード

「Windows 11をダウンロードする」のページにアクセスして「Windows 11のインストールメディアを作成する」の「今すぐダウンロード」をクリックするとダウンロードが始まります

https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11

2)メディア作成ツールの起動

ダウンロードしたファイルをダブルクリックするとメディア作成ツールが起動します。ライセンス条項が表示されますので、問題がなければ「同意する」をクリックしてください。その後は言語とエディションを選択して「次へ」をクリックしてください。通常であれば変更する必要はありません。

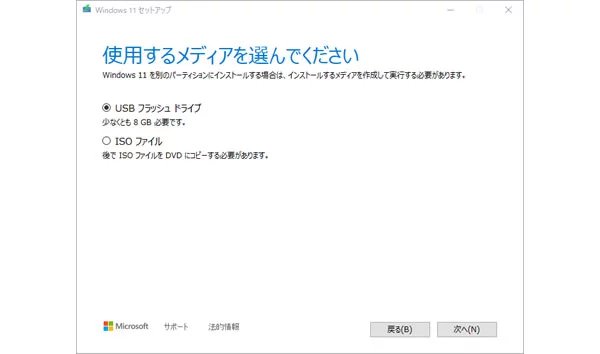

3)作成するインストールメディアを選ぶ

インストールメディアを作成するメディアを「USBフラッシュドライブ」か「ISOファイル」のどちらかを選んで「次へ」をクリックしてください。 USBフラッシュドライブ(USBメモリのこと)を選んだ場合は、USBに接続したUSBメモリがインストールメディアになります。作成したUSBメモリからは、保存していたファイルがすべて削除されるので注意してください。ISOファイルを選んだ場合は、ダウンロードしたISOファイルからDVDのインストールメディアを作成します。

Windows 11をインストールする

インストールメディアを使って、Windows 11にアップグレードしていきます。アップグレードの手順はUSBメモリでも、DVDでも変わりはありません。

1)Windowsのセットアップを起動する

作成したインストールメディアのUSBメモリをパソコンに接続、またはDVDを挿入してパソコンを再起動するとWindows 11のセットアップが起動します。 もしWindows 11のセットアップが起動しない場合は、ブートメニューを開くか、パソコンのBIOSやUEFIの設定をインストールメディアから起動するように変更しましょう。設定の変更方法はパソコンのマニュアルで確認してください。

2)インストールする言語などを選択する

インストールする言語などを選択したら「次へ」をクリックし、次の画面で「今すぐインストール」をクリックしてください。その後、Windows 10のプロダクトキーの入力、ライセンス条項の同意が必要となります。

3)インストールの種類を選ぶ

Windowsのインストールする種類を選びます。 「完全アップグレード」をするのであればアップグレードを、「データのみを保持」や「クリーンインストール」をするのであればカスタムをクリックしてください。その後はWindows 11をインストールするドライブを選択して、手順に従っていけばインストールは完了です。

【注意】アップグレード前に気をつけること

Windows 11へアップグレードするときは、必ずバックアップをとっておきましょう。多くの場合は問題なくアップグレードを終えられますが、何らかのトラブルが発生したり操作ミスをしたりして大切なデータを失ってしまうことがあります。

バックアップはWindowsの標準機能で簡単に作成することができます。「設定」⇒「更新とセキュリティ」⇒「バックアップ」にアクセスして、自分に合ったバックアップ方法を選んでください。

OneDriveなどのクラウドへファイルを保存する方法と、パソコンに接続したストレージに保存する方法があります。大量のデータやサイズの大きなファイルがある場合は、外付けのストレージを用意しましょう。

Widnows10へのロールバックができるのは10日間

Windows11へアップグレードしたあとも、Windows10へ戻すことが可能です。ファイルやデータなどはそのままに、Windows10へ復元でき、これをロールバックといいます。Windows11を実際に使ってみてうまく動作しないソフトなどがあったとしても、ロールバックできるため安心してアップグレードできるでしょう。

ただし、ロールバックができるのは10日間です。10日間経つと保存されていたデータなどが削除され、Windows10へ戻すことはできません。Windows11へアップグレードしたら、これまで使用していたソフトなどが問題なく動作するか、早く確認することが大切です。

ロールバックするには、「設定」の「システム」にある「回復」を開きます。「回復」の「復元」をクリックすれば、自動的にロールバックがはじまります。

Windows 11のパソコンを新しく購入するのもおすすめ

Windows 11にアップグレードできないパソコンは、購入してから少し期間が経っているものがほとんどです。性能的にやや物足りなさを感じている場合は、パソコンを買い替えるタイミングになっているのかもしれません。もし新しいパソコンを購入するのであれば、アップグレードの手間がかからないので最初からWindows 11がインストールされているパソコンがおすすめです。NEC DirectでもWindows 11がインストールされたさまざまなパソコンが新しく発売されているのでチェックしてください。

Widnows11のパソコンを購入するときの注意点

Windows11はWindows10よりも必要なメモリの容量が増えています。また、今後のアップデートで新機能が追加されることを見据えて、快適に使用するためにメモリをたくさん搭載することが望ましいです。特にノートパソコンだとメモリの容量は、基本的に購入したときのまま使い続けることが多いです。購入するときにできるだけ多く搭載しましょう。

これまでメモリの容量は8GBあれば足りるとされてきましたが、その倍の16GBを搭載することをおすすめします。これくらいメモリがあれば、あまり不足を感じることはないでしょう。

LAVIE Direct N15(2023年春モデル)

LAVIE Direct N15は高解像度で見やすい15.6型ワイドディスプレイを備え、ビジネスシーンはもちろん、一般ユーザーまで幅広く使えるスタンダードノートパソコンです。Windows11がすでにインストールされているため、手もとに届いたその日から新しいWindowsを体験できます。

自分の使用目的に合わせたカスタマイズが可能で、CPUはコストパフォーマンスに優れるCeleron®から、パワフルな処理能力を誇るハイエンドのCore™ i7まで選択できます。メモリも最大32GBと、負荷の高い使い方をする人にもぴったりです。USB端子がType-C(USB 3.2 Gen2)×1、Type-A(USB 3.2 Gen1)×2、HDMI出力端子、有線LAN端子などインターフェースも充実しています。

カラーバリエーションも豊富で、ブラックやホワイトだけでなく、カームレッドやネイビーブル-などで自分らしさをアピールすることもできます。

LAVIE Direct N13(2023年春モデル)

13.3型ワイドディスプレイを備え、コンパクトで持ち運びやすいモバイルノートパソコンです。重量が1kg前後と軽量なうえにバッグへ収納しやすいサイズなので、どこへ行くにもノートパソコンを手放せない人は要チェックです。

もちろん、ただ軽くて小さいだけのパソコンではありません。NEC独自の落下試験や面加圧試験をクリアする高い堅牢性を誇るため、安心して持ち運ぶことができます。

コンパクトサイズのノートパソコンですが、パワフルなハイスペックPCにカスタマイズが可能です。インテル® Core™ i5と Core™ i7といった高性能CPUのほか、メモリを最大32GBまで搭載できます。いつでもどこでも、高いパフォーマンスを発揮できる一台です。

LAVIE Direct A27(2023年夏モデル)

一体型のデスクトップパソコンのLAVIE Direct A27は、仕事や学習だけでなくエンタテインメントも思い切り楽しみたい人におすすめです。大型の27型ワイドディスプレイとヤマハ製 AudioEngine™を備えているため、大迫力の映像とサウンドで映画や音楽を存分に満喫できるでしょう。HDMI入力端子を備えているため、ゲーム機を接続して楽しむことも可能です。

さらにカスタマイズで、地上・BS・110度CSデジタルTVダブルチューナも搭載可能です。息抜きにテレビを見たり、気になるテレビ番組を録画したり、パソコンをまるでAV家電のように活用できます。

幅広くカスタマイズできるのも、LAVIE Direct A27の魅力のひとつです。注目のポイントがSSDとHDDをそれぞれ最大2TBまで選択できることです。たっぷりテレビ番組を録画しても、まだ余裕があるでしょう。エンタメ好きはぜひチェックしてください。

旧モデルからWindows 11にアップグレードする方法も

Windows 11が最初からインストールされているパソコンを購入するのではなく、Windows 10のパソコンを購入してアップグレードする方法もあります。この方法の場合、購入するパソコンが最新機種に比べてやや型落ちになってしまいますが、その分お得に購入できることが多いです。また1、2年程度の型落ちであれば、性能的が大きく落ちることもありません。そこでおすすめなのが、旧モデルお買い得セールです。

旧モデルお買い得セールでは型落ちになったパソコンをお得な価格で購入することができます。しかもカスタマイズできるので、自分の好みに合ったパソコンにすることも可能です。パソコンはときどき入れ替わりますので、自分のほしい製品が入ってないか定期的にチェックされることをおすすめします。また、Windows 11へアップグレードする前提で旧モデルを購入するときは、アップグレードの対象になっているかどうかを確かめてから購入してください。