【初心者向け講座】パソコンを安心して購入するための基礎知識

パソコンが必要だけどどんなパソコンを選べばいいのかわからない。パソコンの初心者にとって、自分に合ったパソコンを選ぶのは簡単なことではありません。パソコンを購入するときにどこに注目すればよいのか、パソコンの初心者でもわかるように基本中の基本からわかりやすくパソコンについて解説します。

パソコンってなに?どんなことができる?

パソコンは便利なもの、とわかってはいるもの、いまいち用途についてピンとこない人もいることでしょう。決まったことにだけ使っていても、パソコンの便利さはわかりません。もっと効率よく使う方法を覚えたり、趣味に活用したりすることで、パソコンはもっと魅力的なツールになることでしょう。

パソコンとは

パソコンは個人が所有して使用できるコンピューターのことです。パソコンにソフトをインストールして使うことで、表計算や文書の作成、動画の再生などさまざまなことができるようになります。パソコンだけでできることはほとんどなく、実際にはどういったソフトをインストールするのかによって、できることの幅を広げることができます。Webサイトを見る、動画を編集する、文章を書く、画像を加工するなど、何をするにもソフトが必要になります。ゲーム機でゲームを遊ぶためにゲームソフトが必要になるのと同じです。

パソコンそのものはデータの処理を行う機械です。大きなデータだと処理に時間がかかるため、パソコンの動きが遅くなってイライラしてしまいます。快適にパソコンを使うには、素早くデータを処理できる性能を持つパソコンが必要です。パソコンの良し悪しにはさまざまな視点がありますが、性能が高いパソコンはより速くデータ処理をすることができます。

ただ、性能の高いパソコンが万人にとってよいパソコンかというとそうとは限りません。人によっては性能はそこそこでも、安価で気軽に使えるものがよい場合もありますし、軽くて持ち運びのできるもののほうがよい場合もあります。パソコンを使う人によって良し悪しが異なるのです。

パソコンでできること

手作業では時間がかかることもパソコンを使うことでスピーディに進められます。表計算ソフトを使えば、さまざまな要素が複雑に絡み合う数式を一瞬で計算することができます。また、数値を変えて計算し直すことも可能です。

パソコンではこういった手作業では時間がかかることを短時間で行えるのです。また、パソコンならではの機能を使うことで手作業ではできないことも可能にします。簡単なプログラムを使うなどソフトの使い方を習熟すれば、より効率よく作業を進めることもできます。

文書の作成や表計算といったビジネス向けの用途だけでなく、イラストを描いたり、音楽を演奏したりといった趣味を嗜むといった使い方も可能です。ソフトと機材を揃えれば、趣味で楽しんでいる人でもプロと変わらない環境で取り組むこともできます。

インターネットに接続していれば、イラストやマンガ、音楽など自分の作品をSNSなどで気軽に発表できます。多くの人に作品を見てもらうことが、パソコンで簡単にできるようになったのです。このようにパソコンは多くの可能性を秘めています。仕事で使うだけでなく趣味に活用してみるのもおすすめです。

パソコン選び 最初のポイント

初心者がパソコンを選ぶときに注意すべきポイントがあります。パソコンを快適に使うには、自分にとって使いやすいかどうかが重要です。自分に合ったパソコンを選ぶための基本を解説していきます。

デスクトップとノートのどっちがいい?

パソコンは大まかに分けると、デスクに設置して同じ場所で使い続けるデスクトップパソコンと、持ち運んでいろいろな場所で使えるノートパソコンの2種類があります。どちらにも一長一短があり、どちらかが優れているとは決められません。デスクトップパソコンとノートパソコンのどちらを選んだほうがよいのでしょうか。

パソコンを使う目的をはっきりさせる

パソコンはさまざまなことに使うことができますが、もっともよく使うことは何かはっきりさせておきましょう。その目的に合ったパソコンが自分にとって使いやすいパソコンといえます。仕事で使いたいのか、趣味に使いたいのかでも選ぶパソコンは変わります。

高性能なパソコンであればさまざまなことに対応できますが、非常に高価で人によってはその性能の高さを持て余すかもしれません。パソコンは周辺機器やソフトなどにもお金がかかります。そのため購入予算の多くをパソコン本体だけにつぎ込むのは、決してよい選択とはいえません。目的を決めて、予算に応じて必要なものをそろえる計画が必要になるのです。

デスクトップパソコンが適している人

次の条件に当てはまる人は、デスクトップパソコンが向いています。

・パソコンを移動させる必要がない

・高い性能が必要

・大型のディスプレイが使いたい

デスクトップパソコンは、設置したあとはひんぱんにほかの場所へ移動させることはありません。そういった意味で機動性の低いパソコンです。これはつまり、バッテリーのことを気にする必要がない、ということでもあります。デスクトップパソコンはコンセントから電源が供給されているため、電力消費量のことをあまり気にすることなく、性能の高いパソコンにすることが可能です。

またデスクトップパソコンは、大型のディスプレイを使用することができます。そのため、ノートパソコンよりもディスプレイが見やすく作業がしやすいというメリットがあります。

ノートパソコンが適している人

デスクトップパソコンに対して、ノートパソコンが向いているのは次のような人です。

・パソコンを持ち運びたい

・高い性能が必須ではない

・パソコンを置くスペースがない

ノートパソコンは基本的に持ち運ぶことを想定したパソコンです。安心してノートパソコンを持ち運ぶには、バッテリーの駆動時間は少しでも長いほうがよいでしょう。そのためノートパソコンは電力消費量の低い部品を使われており、同じ価格のデスクトップパソコンと比べると性能がやや劣る場合があります。

そのかわり、軽くて持ち運びがしやすいため、外出先でもパソコンを使った作業を行えます。

パソコンを置くスペースがない人にもノートパソコンは向いています。ノートパソコンはディスプレイとキーボードが一体になっているため、大きなスペースを必要としません。

安いけど中古パソコンは避けよう

初めてのパソコンにはあまりお金をかけたくない、という人は少なくないでしょう。そこで気になるのが中古のパソコンです。中古であれば新品のパソコンと比べるとかなり安く購入できます。パソコンは自動車などと違って駆動する部品はほとんどないため、中古のパソコンでも問題ないように思えるかもしれません。しかしそれは大間違いです。

中古のパソコンはさまざまな部品が劣化しているため、思ったほど長く使えないなんてことが起きてしまいます。パソコンを使っていくと内部にホコリが溜まってしまい、さまざまな部品に悪影響が出るのです。パソコンは精密機器です。うまくパソコンが動かないとき、何が原因なのかつき止められるだけの知識が必要です。中古のパソコンは上級者向けと思ったほうがよいでしょう。

パソコンのスペックの見方【重要ポイント】

パソコンにはCPUやメモリなど、部品の性能をあらわすスペックが記されています。パソコンを購入するときは、このスペックの見方を覚えることが大切です。スペックの見方さえわかれば、それがどういったパソコンで、どういったことに使えるのかがわかるようになります。

スペックを見るとそのパソコンでやりたいことができるのかどうかを判断することが可能です。まずはスペックの見方を覚えましょう。

CPU

CPUはプログラムによる命令を処理する部品で、CPUの性能が高ければそれだけ早く命令を処理できるため、快適にソフトを操作できるようになります。パソコンの性能の良し悪しを決めるといってよいほど、CPUは重要な部品です。

CPUの役割

CPUはプログラムの命令を処理する役割を担っています。CPUが対応する範囲は幅広く、キーボードやマウスの操作、ストレージへのアクセス、プリンタへの出力など、パソコンで行うありとあらゆるものに関わっているのです。それほどCPUは重要な部品で、CPUの性能が高ければ性能の高いパソコンということもできます。

性能が高いCPUは、3Dグラフィックや動画編集など、より負荷の高い処理に対応するためのものです。オフィスソフトを使うなど、あまり負荷の高くない作業には高性能CPUは必要ありません。パソコンでどんな作業をするかによって適切なCPUを選びましょう。

CPUの選び方

CPUは処理する速度が速ければ速いほどよいのですが、そういった高性能なCPUは非常に高価です。パソコンそのものも高価になってしまううえに、パソコンを使う目的によっては、そこまで高性能なCPUを必要としてないこともあります。パソコンのCPUを選ぶときは価格と使用目的とのバランスが重要です。

CPUメーカーには、IntelとAMDの2社があり、それぞれCPUの性能によってグレードを分けています。

IntelとAMDのCPUのグレードは次の表のとおりです。下へ行くほどグレードの高いCPUです。

IntelのCPUの種類

| エントリーモデル | Celeron |

|---|---|

| Pentium | |

| Core i3 | |

| ミドルモデル | Core i5 |

| ハイエンドモデル | Core i7 |

| Core i9 |

AMDのCPUの種類

| エントリーモデル | AMD 3015e、AMD 3020e |

|---|---|

| Athlon | |

| Ryzen 3 | |

| ミドルモデル | Ryzen 5 |

| ハイエンドモデル | Ryzen 7 |

| Ryzen 8 |

オフィスソフトによる書類作成などCPUに負荷のかからない作業で使うのなら、エントリーモデルのCPUでもかまいません。ただし、低いグレードのCPUは、ほかの作業をしたいときや、OSのアップデートで機能が増えた場合に性能が不足することがあります。Core i3やRyzen 3以上のCPUを選ぶといいでしょう。

CPUに負荷のかかる動画編集やゲームなどにパソコンを使いたい場合は、ハイエンドモデルのCPUがおすすめです。

メモリ

CPUがどんなに高性能でも、メモリの容量が少ないとデータ処理に支障が出ることがあります。せっかくの高性能CPUの能力を活かすためには、メモリの容量も重要なのです。それでは、パソコンにどれだけのメモリを搭載すればよいのでしょうか。

メモリの役割

メモリはデータを一時的に格納する部品のことです。CPUはメモリに格納されたデータへアクセスし、処理を行います。データを格納する部品としてはメモリのほかにストレージがあるのですが、メモリはストレージと比べるとはるかに速くデータを処理できるのが特徴です。メモリの容量が少ない場合、処理に利用できるデータ量が少なくなり、処理中のストレージへのアクセスが増えるため遅くなります。

つまりメモリが多ければ多いほどデータを高速に処理できるため、パソコンの操作が快適になります。ただしメモリはストレージと比べると非常に高価で、メモリを増やすとパソコンの価格が高くなってしまいます。予算と性能のバランスを検討する必要があります。

メモリ容量の目安

パソコンに搭載するメモリの容量は、自分の目的に合わせて選びましょう。以下に用途と容量の目安を示しました。

快適にパソコンを操作するのであれば、8GB以上搭載するのがおすすめです。これだけの容量があれば、多くのことに対応できます。ただできれば、使用目的のさらに1段階上の容量を搭載しておくと、将来的もメモリ不足が起こりません。

目的別のメモリの容量

| パソコンの使用目的 | メモリ容量の目安 |

|---|---|

| メール、Webサイトのアクセス | 4GB以上 |

| 書類作成、簡単な画像可能 | 8GB以上 |

| 動画編集、ゲーム、イラスト・音楽データの作成 | 16GB以上 |

また動画編集やゲームなど大量のデータを扱う場合は、余裕を持たせてメモリを32GB以上搭載するのもおすすめです。ゲームはすでに推奨環境が16GBのものもあり、いずれ不足するかもしれません。

ストレージ

ストレージとはデータを保管しておく部品のことで、Windowsやソフトをインストールしたり、書類や画像などのデータを保存したりするために使われます。パソコンのストレージを選ぶときのポイントについて解説します。

SSDとHDD(ハードディスク)の違い

ストレージにはSSDとHDDの2種類あります。最近までストレージといえばHDDのことを指し、広く使われていました。しかしSSDの登場によって、その状況は一変しました。データへのアクセスが速いSSDがいまでは主流になっています。HDDもまだ利用されていますが、SSDのほうの人気が高いです。

SSDとHDDの特徴を比較すると、次のようになります。

SSDとHDDの特徴

| SSDの特徴 | HDDの特徴 |

|---|---|

| ・データへのアクセスが速い ・衝撃に強い ・価格が高い ・容量が少ない |

・データへのアクセスが遅い ・強い衝撃で故障することがある ・価格が安い ・大容量の製品もある |

SSDはHDDに比べて容量あたりの価格が高い傾向にあります。しかしそういったデメリットを補うほどSSDはアクセスが速く、Windowsやソフトがすぐに起動するため、最近では多くのパソコンに採用されています。

メインのストレージはSSDがおすすめ

パソコンのストレージとしては、特別な理由がない限りSSDにしましょう。SSDのアクセスの速さはHDDと比べると圧倒的です。極端に予算が少ないといった場合でなければ、あえてHDDを選ぶメリットはあまりありません。

SSDならWindowsやソフトの起動が速く、ストレスなくパソコンが使えます。書類作成がメインであれば、SSDの容量は少なくてもあまり問題はないでしょう。写真などのデータは、インターネットのクラウドストレージに保存する方法もあります。

データをたくさん保管する必要がある場合は、SSDとHDDの両方を搭載できるパソコンを選びましょう。

そういったパソコンであれば、WindowsやソフトなどをインストールするストレージにSSDを、データを格納するストレージとしてHDDを利用してそれぞれのデメリットを補うことが可能です。両方を搭載できない場合や、データのバックアップ用途なら、外付けのストレージを使う方法もあります。

OS

OSとはパソコンを操作するうえで、基本となるソフトのことです。パソコンを動かす基本のソフトとしてOSがあり、その上でソフトが動作するという仕組みになっています。多くのパソコンでは、OSとしてWindowsが採用されています。

Windows 10とWindows 11の違いに注意!

いま売られているパソコンに搭載されているOSには、Windows 10とWindows 11があります。パソコンによってはどちらかを選ぶことが可能です。Windows 11のほうがOSとしては新しいものなので、特に理由がなければWindows 11を選びましょう。

Windows 11はWindows 10より新しいバージョンで、これから発売されるソフトはWindows 11に合わせてつくられます。多くのソフトはWindows 10でも動作するでしょうが、わざわざ古いOSを選ぶ必要はありません。古いOSは徐々にメーカーのサポートが受けられなくなっていくため、基本的に新しいOSを選びましょう。

例外的に古いOSを選ぶケースとしては、業務に必要なソフトが新しいOSだと動作しないといった場合があります。業務に支障をきたすため、こういったケースではあえて古いOSを選びます。

パソコンのスペックの見方【比較ポイント】

パソコンの性能ではなく、実際に使っていくうえで重要になるスペックについて解説していきます。パソコンそのものの性能は変わらないのですが、快適に使うためにはここで紹介するスペックも必見です。性能が同じパソコンがある場合は、比較するポイントとしてチェックしてください。

サイズ

パソコンのサイズは、デスクトップパソコンでもノートパソコンでも重要です。デスクトップパソコンの場合は、デスクのスペースに影響するため、あらかじめどれくらいの大きさのパソコンであれば設置できるかを調べておきましょう。ノートパソコンの場合は、持ち運びのしやすさに影響します。

持ち運ぶかどうかがポイント

ディスプレイが大きいほどパソコンでの作業がしやすくなります。しかしノートパソコンの場合、ディスプレイが大きくなるということは、ノートパソコンそのものも大きくなることを意味します。そのため、ディスプレイが大きいノートパソコンは、それだけ持ち運びがしにくくなるということに注意しましょう。

ノートパソコンをほとんど持ち運ばず、家のなかで使うものとして購入するのであれば、サイズはあまり問題になりません。むしろディスプレイが大きいほうが、使いやすくておすすめです。しかし、ほぼ毎日のように持ち運ぶのであれば、ノートパソコンのサイズはよく検討しましょう。目安としては、A4判サイズ(297mm×210mm)程度にしましょう。それ以上はカバンに入らないおそれがあります。

重量

ノートパソコンの持ち運びのしやすさを考えた場合、サイズだけでなく、重量も大きな問題になります。カバンに入ったとしても、ノートパソコンを持ち歩くのが苦痛になるほどの重さは避けたいところです。

外で使うならできるだけ軽く

ひんぱんにノートパソコンを持ち歩き外出先でも使用するのなら、できるだけ軽いノートパソコンがおすすめです。軽いノートパソコンということは、サイズも小さいということでもあります。したがって、ノートパソコンを持ち運ぶときのストレスが少なくなるため、フットワークが軽くなります。ノートパソコンを選ぶときは、持ち運ぶことがストレスにならない重さを基準にしましょう。重量は1kg以下が目安になります。

バッテリー駆動時間

ノートパソコンを外出先でも使用する場合、バッテリーの駆動時間も重要です。バッテリー切れが心配で電源ケーブルも一緒に持ち歩いては、せっかく軽いノートパソコンを購入した意味がありません。充電することなく何時間使い続けられるのかにも注目しましょう。

外出・移動中も使う人は長時間がベスト

ノートパソコンを持ち運ぶといっても、1回あたりの外出時間が3~4時間程度であればバッテリー駆動時間はさほど気にする必要はありません。ほぼすべてのノートパソコンが、そのバッテリー駆動時間に対応しています。

問題なのは、1日中外出するようなケースです。8時間を超えるような外出がある場合、バッテリー駆動時間が長いものを選択しましょう。

USB

パソコンのUSB端子は多ければ多いほど便利になります。USBにはキーボードやマウスだけでなく、外付けストレージ、スマートフォン、SDカードリーダーなどさまざまなものを接続するのに利用します。USBをチェックするときのポイントを紹介します。

USB端子の種類に注意!

パソコンのUSBには、2種類の形状があります。よく見かけるのがUSB Type-Aというタイプです。そしてもうひとつが、USB Type-Cというタイプで、端子の上下が決まっていないのが特徴です。

USB Type-Aはよく見ると、端子の色が白と青になっているものがあります。青はデータを転送する速度が速いため、外付けストレージなどのデータをやり取りするものに向いています。白はデータ転送速度が遅いため、キーボードやマウスなどに使用します。USB Type-Cも青のUSB端子と同じように、データ転送速度の速さが特徴です。

外付けストレージやスマートフォンなどデータを速く移したい場合は、USB Type-Cに対応しているパソコンがおすすめです。まだ新しいUSBの規格ですが、これからは対応する周辺機器が増えていくと思われます。

GPU

GPUとは映像のデータを処理する専門の部品です。GPUがなければディスプレイに映像を映し出すことができません。ただしGPUは多くの場合、CPUに内蔵されているため、ゲームや動画編集などの用途でなければあまり気にしなくても大丈夫です。

ワードやエクセルなら内蔵GPUで大丈夫

ほとんどのパソコンではCPUに内蔵しているGPUを利用していて、より高性能なGPUを搭載しているグラフィックボードなどはあまり使われません。オフィスソフトによる書類作成など映像処理にあまり負荷のかからない用途であれば、内蔵GPUでも問題ありません。

グラフィックボードが必要になるような映像処理には、4K動画の編集、3DCGの作成、最新のゲームなどがあります。こういった用途で使われるグラフィックボードは電力消費量が多いため、対応する電源ユニットが必要です。こういったことからわかるように、グラフィックボードを使用するようなパソコンは上級者向けといえます。もしパソコンで最新のゲームを楽しみたい場合は、専門的な相談ができるメーカー製のものを選びましょう。

初心者でもできる!カスタマイズパソコン購入入門

パソコンは販売店で売られているものを購入するだけでなく、自分の好みにカスタマイズしたものを購入することも可能です。そういったパソコンのことをBTOといいます。少し知識が必要になりますが、自分好みのパソコンが購入できます。

できるだけ低価格なお手ごろパソコンのポイント

パソコンを購入する費用を抑える場合は、どの部品の性能を落とすのかがカギになります。ただあまりにも性能の低い部品だけでパソコンを構成してしまうと、快適に使えず、ストレスを感じてしまう恐れがあります。

パソコンを使っているときにストレスを感じるのは、Windowsとソフトの起動です。そのためSSDの採用は必須です。価格的にはHDDのほうが安くて容量も多いのですが、SSDに代わるほどの魅力とはいえません。ノートパソコンであれば、サイズの大きなものにするのもよいでしょう。持ち運びは大変ですが、サイズが大きいので作業はしやすくなります。そのほかCPUをCore i3などのエントリーモデルにする、メモリを最小限の4GBにするのも費用を抑えるのに効果的です

書類作成やメール中心のビジネス系パソコンのポイント

パソコンのスタンダードな使い方のひとつ、書類作成を中心とした用途であれば、そもそも高性能は必要ありません。Windowsが起動する最低限のスペックであったとしても、問題なく作動はします。ただその程度のスペックだと作動はするものの、快適に操作できるとはいえません。少しでもパソコンによるストレスは減らしたいところです。

ストレージへのアクセスで待ち時間が生じるとストレスを感じてしまうので、メモリについてはWindowsやソフトの動作を軽快にするSSDを選択しましょう。インストールするソフトがオフィスソフトくらいなのであれば、SSDの容量は少なくても問題ないでしょう。メモリは最低8GBほしいところです。複数のソフトを起動することも想定して、予算に余裕があればメモリを16GBにするのもおすすめです。

最新ゲーム・4K動画編集ができる高性能パソコンのポイント

最新のゲームや4K動画を編集するのであれば、可能な限り高性能の部品を使いたいところです。しかし性能の高い部品は非常に高価で、すべての部品を高性能にすることはできません。パソコンを購入しやすい価格にするには、バランスを取る必要があります。

グラフィックボードはもっとも価格の高い部品です。ハイグレードのグラフィックボードは非常に高価で、あまり現実的ではありません。価格の落ち着いている、ミドルグレードのグラフィックボードを選びましょう。映像処理ではグラフィックボードの性能が重要で、CPUはそれほど影響しません。ミドルグレードのCore i5でも十分です。メモリも16GBくらいが目安になります。ストレージはSSD必須です。動画データなどをHDDに保存する使い分け方をすることで、費用を抑えられます。

カスタマイズできる!おすすめパソコン

NEC Directではパソコンを自分好みにカスタマイズすることが可能です。基本となるパソコンを選んでカスタマイズのできる部分を変更すれば、自分にぴったりのパソコンができあがります。まずはいくつか試しにカスタマイズをしてみましょう。

LAVIE Direct N15(S)

LAVIE Direct N15(S)は、パソコンに詳しくない人にもぴったりのモデルです。スタンダードなノートパソコンで高性能モデルにもリーズナブルモデルにもカスタマイズが可能です。15.6型ワイド液晶ディスプレイなので作業がしやすく、動画再生や書類作成をしたい人におすすめです。

カスタマイズできるポイントは幅広く、CPU、メモリ、ストレージのほか、光学ドライブの有無も選べます。書類作成以外にもノートパソコンを使える余地を持たせたい場合は、CPUをミドルグレードのCore i5、メモリを最大の12GBにするのがおすすめです。これだけの性能があれば、大抵のことに対応できます。ストレージはSSDと合わせてHDDも搭載できるため、たくさんのデータを扱う人は、SSD+HDDの構成も検討してください。

LAVIE Direct N15(A)

コストパフォーマンスに優れているのが、LAVIE Direct N15(A)の特徴です。カスタマイズしてもハイスペックパソコンにはなりませんが、その代わり安いのが魅力です。Webサイトを閲覧したり、動画を再生したりするほか子どもの学習用として利用するのであれば、価格が手ごろでおすすめです。

CPUはコストパフォーマンスに優れたAMDの3020eまたはAthlonから選択可能です。メモリも最大8GBと控えめです。しかしストレージにSSDを選択できるため、動画編集のような負荷の高い作業でなければ問題なく作業することができるでしょう。パソコンでやりたいことが多い人には不向きかもしれませんが、パソコンの用途が明確で性能的に問題ないのであれば、こういった価格と性能を抑えたモデルを選ぶのもよいでしょう。

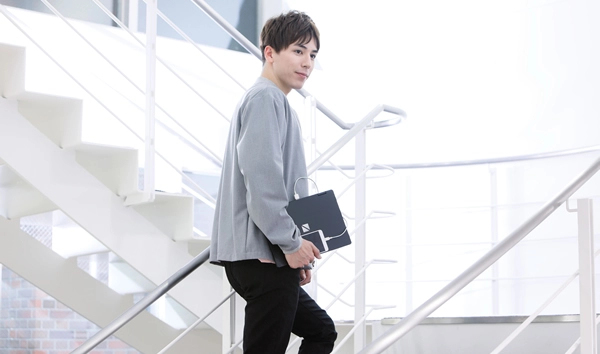

LAVIE Direct N13

LAVIE Direct N13は、13.3型ワイド液晶のコンパクトなモバイルノートパソコンで、重量も1kg前後しかないため気軽に持ち運ぶことができます。外出が多くてパソコンを常に持ち歩いているような人におすすめです。コンパクトで軽量ながらも性能は高く、CPUはAMDのRyzen3~7、メモリは8~16GBを選択することができます。これだけの性能があれば、作業にストレスを感じることは少なそうです。またカラーバリエーションが3色あり、自分の個性を演出することも可能です。

長時間持ち歩くのであれば、バッテリーを駆動時間の長いリチウムイオンバッテリ(L)にするのもおすすめです。最長約15.8時間も持つため、丸1日外出しているような状況でもパソコンが使えます。

LAVIE Direct A23

LAVIE Direct A23は、ディスプレイとパソコンが一体になったオールインワンデスクトップパソコンです。一体型パソコンのメリットは、配線がシンプルでごちゃごちゃしないことです。LAVIE Direct A23はキーボードとマウスもBluetooth接続可能なうえに、無線LAN接続も可能になっています。パソコンに接続するケーブルを極力減らせるため、デスクまわりをきれいに保ちたい人におすすめのパソコンです。

カスタマイズできるポイントとしてもっとも大きなものが、TVチューナーです。もちろんパソコンのストレージに録画可能です。部屋にテレビがない、またはテレビをなくしたいという人におすすめです。CPUはAMDのRyzen 3~7、メモリは最大32GBとハイエンドモデルへのカスタマイズが可能です。高性能なスペックで快適にパソコンを使いたい人はぜひ検討してください。

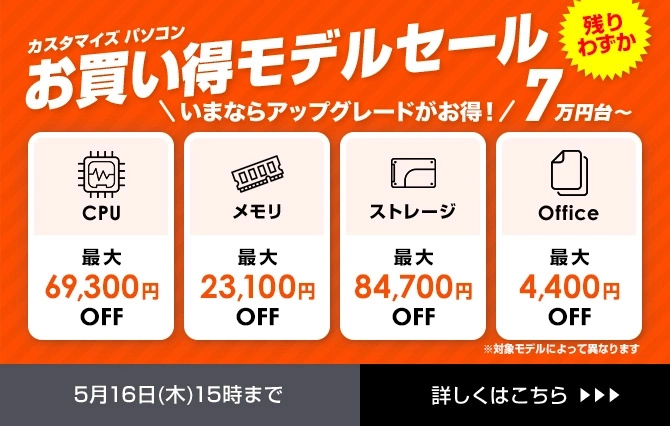

お得なアウトレットセールも見逃せない!

アウトレットセールでは、通常価格よりも大幅に値引きされた価格でパソコンを購入できます。カスタマイズはできませんが、さまざまなモデルが販売されているため、自分の求めているスペックに近いパソコンを見つけられるかもしれません。もし自分のほしいパソコンがなかったとしても、販売しているパソコンは随時入れ替わっているため、ときどきチェックしておきましょう。思わぬ目玉商品を見つけられることもあります。また、お得にパソコンを買えるクーポンを配布していることもあるので、見逃さないようにしてください。